荒川を知ろう

-

荒川上流部改修100年

荒川紀行

二瀬ダム

二瀬ダムは、荒川河口から約150km標高545mの埼玉県秩父市に位置しており、高さ95m、天端幅288.5m、コンクリート打設量356,000m3の昭和37年に完成した重力式アーチダムです。

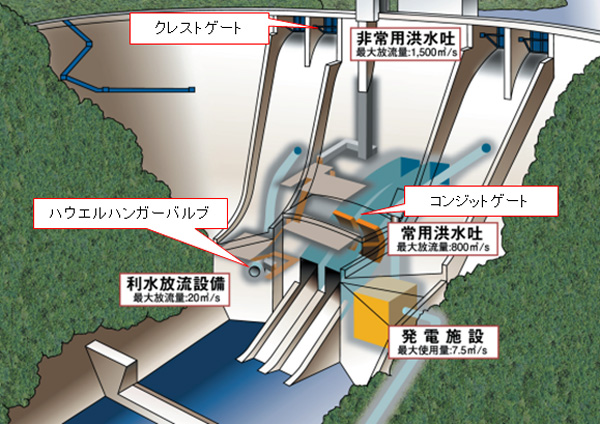

普段は見ることができない、ダムの中(堤体の中)をお見せします。

ダム本体の天端にあるエレベーターで降りると監査路があるのですが、昭和36年完成ということもあり、年季が入ってます。

「戦艦大和」を建造した呉海軍工廠の流れを汲む(株)呉造船所製作の昭和レトロな機械たちに、目を奪われます。

左:監査路 右:(株)呉造船所製作の機械

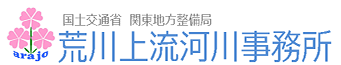

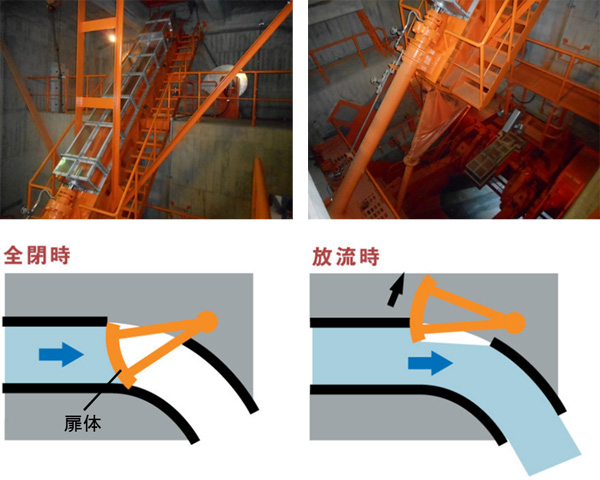

左:監査路 右:(株)呉造船所製作の機械コンジットゲートといって、洪水調節用の大容量の高圧放流施設として設けられたゲート。

円弧状の扉体を持ち、その曲線の中心である軸から扉体を支える腕が伸びており、軸を中心として扉体が回転することによって開閉するゲートです。

右側の画像は扉体が上がって放流しており、ダム中央部の真ん中よりやや下から水が出てきます。

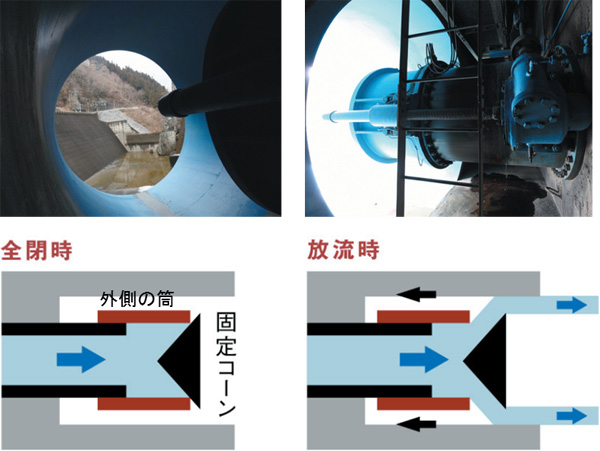

つづいては、ハウエルハンガーバルブ。

これは農業用水放流のために設けられたもので、水の勢いを分散させて流します。

バルブの開閉はコーンの外側の筒を移動させることによって行い、コーン(円錐状)の部分より水流を分散します。

コーンの周囲が解放されていることにより水流が拡散されるため、水勢が急速に衰えます。

ダムの上流側から見た様子ですが、上部に青い四角があります。

これはクレストゲートと言って、計画以上の洪水により越流するのを防ぐためにダム堤頂部に設けられた非常用の放流ゲートです。

これまでは試験以外で使用したことはありません。

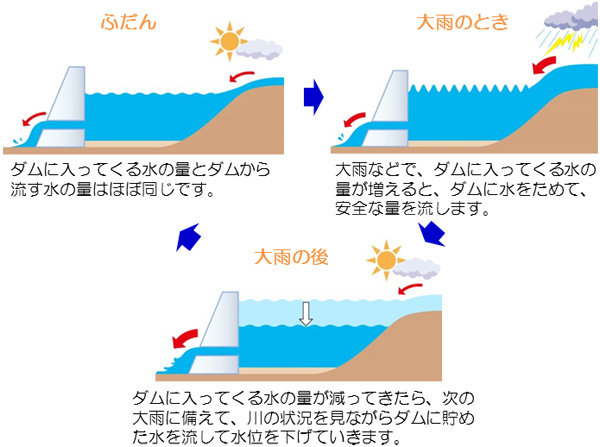

荒川の水位上昇を抑えるのに、この二瀬ダムが一役かっています。

大雨などで川が増水した時、一部の水をためて残りを少しずつ流すことで抑えています。

また、農業用水の安定した取水やダムから放流する水の落差を利用した発電など、人々の生活に欠かせない役割を持っています。