川の利用案内

-

河川占用許可の手続き

1.河川法に基づく許認可事務

河川空間を占用する場合は許可が必要です。

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。

また、堤防等を守るために、法律で一定区域(河川保全区域)を決め、その区域内の行為については、河川法の許可が必要となります。許可を受けないで行おうとしても、建物の建築確認もできませんし、又、罰則もありますので十分注意して下さい。

これらの行為には事前に許可が必要です。

河川保全区域内において

(1)土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為

(2)工作物の新築または改築

「河川区域」とは

河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。河川区域は大きく分けて (1) 通常水が流れている土地(一号地)(2) 堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地)(3) 一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地)の3種類に分かれています。 河川区域の典型例

河川区域の典型例「河川保全区域内」とは

堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なりますが、江戸川河川事務所の管轄においては、江戸川、中川、綾瀬川(東京都の一部分)について河川区域から20mの範囲で指定されています。 河川区域及び河川保全区域

河川区域及び河川保全区域

★江戸川、中川、綾瀬川における江戸川河川事務所管理区間の河川区域・河川保全区域の詳細についてはこちらをご覧下さい。

河川区域・河川保全区域について

2.河川区域内の土地の占用の許可等に関する事務

許可対象

河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合には河川法の許可が必要となります。(河川法第24条)

許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。

ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。

また、河川区域内において

・工作物を設置、撤去する場合。(河川法第26条)

・盛土、切土のように土地の形状を変える場合、木を植える場合。(河川法第27条)

・河川の水を取水する場合。(河川法第23条)

・河川の砂、ヨシなどを採取する場合。(河川法第25条)

なども許可が必要となります。3.河川保全区域内の行為の許可等に関する事務

許可対象

河川保全区域内において工作物を新築する場合や、土地の掘削、盛土又は切土などのように土地の形状を変える場合は、河川法の許可が必要となります。(河川法第55条)

ただし、以下のようなものについては許可は必要ありません。

・耕うん

・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 高さ3m以内の盛土(堤防に沿う部分の長さが20m以上のものは除く)

・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 深さ1m以内の掘削又は切土

・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 工作物の新築又は改築(堅固なもの及び水が浸透する恐れのあるものを除く)4.許可手続の流れ

申請しようとする内容について事前に担当出張所で、お話を伺いますので、お問い合わせください。

申請に必要な書類や図面等の作成方法等についても説明させていただきます。

現場パトロール等により担当者不在の場合があります。出張所へお越しの際は、事前に電話でご確認ください。

申請書は担当出張所へ提出してください。

申請書に不備や不足がないか、申請内容が許可の基準に合っているかを担当出張所及び事務所で審査します。

申請書の不備や不足がある場合は、申請者に書類の訂正や追加提出を求めます。

申請内容が許可の基準に合っていないと判断される場合は、申請内容の見直しを申請者に求めます。

これら問題が是正されれば、許可となります。

これら問題が是正できない場合は、不許可となります。

許可が下りるまでは、申請内容の行為等を行う

ことは認められません。

許可手続きは申請内容の審査を慎重に行う必要

があります。また、申請書の添付図書に不備や

不足があった場合は、通常より時間が必要とな

ります。

通常であっても1ヶ月半程度手続きに時間がかか

っておりますので、余裕をもってお早めに手続

きをお願い致します。5.許可申請に必要な書類

(河川法第24条及び26条)

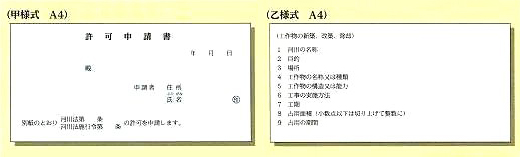

1.許可申請書(甲)及び(乙)様式の書類

河川法第24条と第26条を同時に許可申請する場合は、(乙の2)様式は不要です。(乙の4)様式のみで申請してください。

2.事業計画概要書(申請の内容を説明した書類)

3.位置図(原則5万分の1程度)

4.占用する土地の実測平面図(河川との関係がわかるもの)

5.工作物の設計図(堤防との関係を示した図面(横断図)を含む)

6.工程表

7.占用する土地の面積を計算した書類及びその丈量図

8.他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書(写)

9.現況写真

10.洪水時の撤去計画書(高水敷に設置する場合)

11.その他参考となる書類

12.当該申請書類の副本(2部)※2都県にまたがるものは3部

(河川法第55条)

1.許可申請書(甲)及び(河川保全区域内での行為)様式の書類

2.事業計画概要書(申請の内容を説明した書類)

3.位置図(縮尺5万分の1程度)

4.実測平面図(堤防との関係を明らかとする)

5.横断図(堤防との関係を明らかとする)

6.構造図(堤防との関係を明らかとする)

7.工程表

8.公図及び土地の権原を示す書面

9.他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書(写)

10.現況写真

11.その他参考となる書類

12.当該申請書類の副本(1部)

河川法第55条の申請書類について、ご相談件数の多い住宅建築を記載例としています。

申請に必要となる書類や図面の作成方法等について、事前に担当出張所で説明させていただきます。まずは、電話でお問い合わせ下さい。

PDF・WORD形式でダウンロードすることができます。

【様式】許可書の取得後に必要となる手続きPDF資料ダウンロード

【任意様式】工事の実施工程届(着手届)[PDF:90KB]

完成届[PDF:170KB]

工事取りやめの届[PDF:63KB]

住所・氏名変更届[PDF:59KB]

地位承継届[PDF:59KB]

用途廃止届[PDF:62KB]

占用廃止届[PDF:60KB]

権利譲渡承認申請書[PDF:63KB]

WORD資料ダウンロード

【任意様式】工事の実施工程届(着手届)[Word:84KB]

完成届[Word:35KB]

工事取りやめの届[Word:58KB]

住所・氏名変更届[Word:59KB]

地位承継届[Word:57KB]

用途廃止届[Word:57KB]

占用廃止届[Word:56KB]

権利譲渡承認申請書[Word:58KB]

6.河川区域および河川保全区域の指定・廃止

指定・廃止の基準

河川管理者が河川として管理が必要とした三号地については、法律上指定が必要となります。また、河川として管理する必要がなくなった場合は区域の廃止を行います。

そのほか、河川又は河川管理施設を保全する必要がある場合には河川保全区域を指定します。

河川管理者が管理する堤防で、計画の洪水に耐えられる規格構造の堤防のうち、通常の利用ができる区域を河川法の規制を緩和するために高規格堤防特別区域として指定します。

指定・廃止の手続の流れ

河川区域の指定については、わかりやすく色分けした図面を作成し官報告示を行います。(図面は閲覧できるようにします)

河川保全区域及び高規格堤防特別区域の指定についてはわかりやすく色分けした図面を作成し、都県知事に意見を聞いた後官報告示を行います。(図面は閲覧できるようにします)7.河川敷地境界確定に関する事務

河川敷地(国有地)に接している土地の所有者が、地積更正・分筆・転売など自己の都合によって河川敷地との境界を明確にしたい場合は、河川敷地境界確定協議の手続が必要となります。

(境界確定協議に必要な書類)

1.河川敷地境界確定協議書

2.位置図

3.不動産登記法第14条の地図(国土調査法に基づく「地積図」、土地区画整理法及び土地改良法に基づく「土地の所在図」並びに地図に準ずる図面(いわゆる「公図」と呼ばれているもの)を含む。)の写し(以下「法務局備付けの土地図面の写し」という。)

4.実測平面図(1/250~1/500程度)

5.協議者の印鑑登録証明書(公有地の場合を除く。)

6.協議に係る私有地等が、協議を行う者の土地であることを証する書類(不動産登記法(平成16年法律第123号)に定める登記事項証明書)

7.代理人により協議を行う場合は、委任状及び私有地等の所有者の印鑑登録証明書

8.私有地等の所有者の住所と登記事項証明書の住所が違う場合は、転居の経緯が分かる書類

9.その土地が相続に係るものである場合は、相続関係を証する書類

10.その他事務所長が必要と認めた書類

また、既に境界を確定しているが、境界確定書の紛失等により、原本証明を受けようとするときは、河川敷地境界確定書原本証明書交付申請書を提出してください。

(河川敷地境界確定書原本証明書の交付に必要な書類)

1.河川敷地境界確定書原本証明書交付申請書

2.位置図

3.法務局備付けの土地図面の写し

4.申請者の印鑑登録証明書(公有地の場合を除く。)

5.申請に係る私有地等が、申請を行う者の土地であることを証する書類(不動産登記法(平成16年法律第123号)に定める登記事項証明書)

6.代理人により申請を行う場合は、委任状及び私有地等の所有者の印鑑登録証明書

7.その土地が相続に係るものである場合は、相続関係を証する書類

8.その他事務所長が必要と認めた書類

【様式】境界確定関係申請書類(主なもの)

PDF資料ダウンロード

河川敷地境界確定協議書

[PDF:133KB]

境界確定書様式

[PDF:72KB]

境界確定図様式

[PDF:50KB]

河川敷地境界確定書原本証明書交付申請書

[PDF:123KB]

WORD資料ダウンロード

河川敷地境界確定協議書

[Word:79KB]

境界確定書様式

[Word:62KB]

境界確定図様式

[Word:87KB]

河川敷地境界確定書原本証明書交付申請書[Word:72KB]