| むかしながらの水制護岸(むかしながらのすいせいごがん) |

|

六郷排水樋管から「狛江五本松」にかけて、川につき出たコンクリート・ブロックがあるじゃろう。これは、むかしながらの水制工法を用いたもの。このあたりの川は湾曲しておるので、流れが護岸に直接ぶつかるのを防いでおる。昭和30年代からあるものじゃが、平成8(1996)年の護岸改修に合わせて築造した。 |

| 決壊の碑(けっかいのひ) |

|

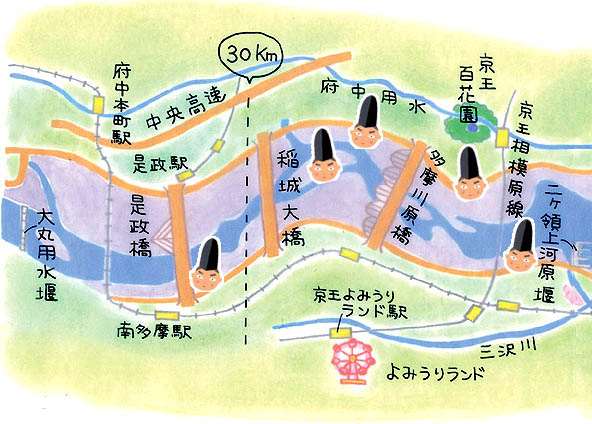

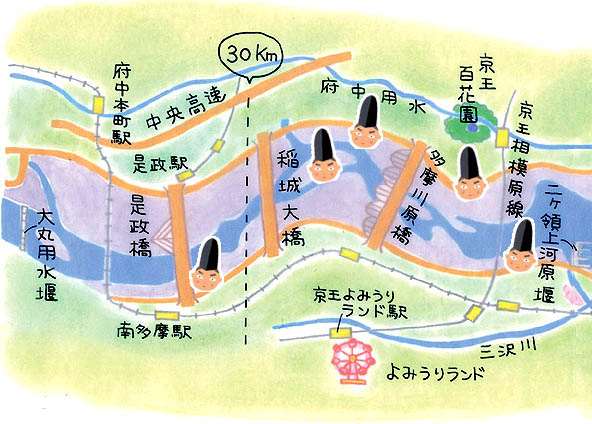

狛江水害のおそろしさと治水の大切さをいつまでも忘れないようにと、当時の建設省、狛江市、そしてこの洪水で被害にあった人たちによって平成11(1999)年3月、二ヶ領宿河原堰の改築に合わせて建てられた。碑文には、決壊の様子、その後の裁判経過などが書かれておる。 |

| かくし護岸(かくしごがん) |

|

一見何もないように見えるが、実は堤防や河原が削られるのを防ぐために、護岸が設置されておるんじゃ。ふだんはふつうの河原として利用されておるが、いざという時のために事前に準備をしておるんじゃ。もちろん、洪水を安全に流せるだけの深さと幅を確保できる場所を選んでおる。 |

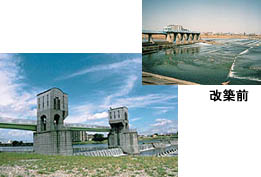

| 二ケ領宿河原堰(にかりょうしゅくがわらぜき) |

|

最初にできたのは寛永6(1929)年で、蛇かご堰だった。コンクリート堰になったのは昭和24(1949)年、改築されたのは平成11(1999)年。狛江水害がきっかけとなって洪水の流下の障害となる固定堰を可動堰に改築し、魚道も設置されておる。むかしの堰のイメージのままにデザインされておるのじゃ。 |

| カミソリ堤(かみそりてい) |

|

カミソリ堤とは、コンクリートでつくられた幅がせまく、法面の勾配が急な堤防のことをいう。通常、堤防は材料の調達、修復のしやすさなどの理由から、土でつくるのを原則としておるが、多摩川原橋から下流左岸の堤防はカミソリ堤となっておる。これからは安全上見直していく方針じゃ。 |

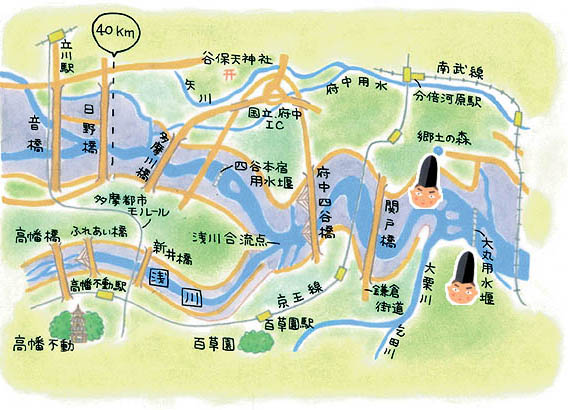

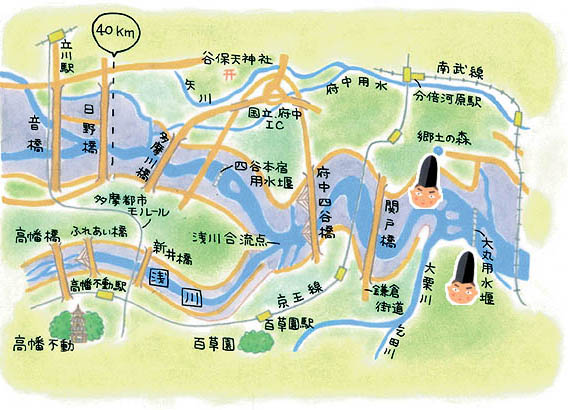

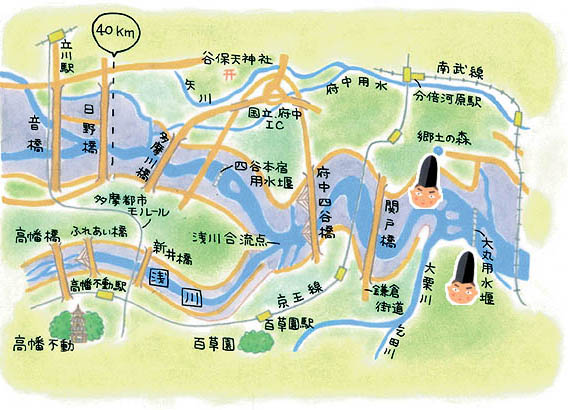

| 石原地点(いしはらちてん) |

|

昭和41(1966)年「多摩川水系工事実施基本計画」が決定して以来現在まで、多摩川の治水計画の基準地点になっておる。なぜ石原かというと、水位や流量の観測資料が十分にあり、秋川や浅川といった大きな支川が合流したあとの多摩川、つまり最も人口や資産が集中した市街地近くの上流に位置しているからなんじゃ。 |

| 押立の堤防(おしだてのていぼう) |

|

今も残る堤防は、まさに地元・府中市押立出身の川崎平右衛門定孝(→P13)が寛保2・3(1742・1743)年及び寛延2(1749)年に手がけたもの。新田開発に力を注いだ人なので、せっかく開いた新田を守る必要性を強く感じていたんじゃろう。当時は新田開発と治水のバランスを取ることが、治水を担当する人の腕の見せどころだったんじゃ。 |

| 大丸地先スーパー堤防(おおまるちさきすーぱーていぼう) |

|

多摩川で整備されているスーパー堤防のひとつじゃ。ここは平成5(1993)年に完成。平成7(1995)年には、堤防上の建物への入居が始まっとるので、比較的早くに完成した、多摩川のスーパー堤防の代表格じゃ。 |

| 二ヶ領上河原堰(にかりょうかみがわらぜき) |

|

二ケ領用水への取水口。昭和20(1945)年に完成、現在のコンクリート堰になったのは昭和46(1971)年。それ以前は、竹蛇かごを積み上げて、流れをせき止めていた。かつては、この堰から3.5km下流の二ケ領宿河原堰とともに、現在の川崎市内の60もの村の水田をうるおしていた。 |

| 府中護岸(ふちゅうごがん) |

|

一見、自然のままに見えるが、実はこれは護岸工事を施してあるんじゃ。「巨石空積み護岸」といって、石を噛み合わせてすきまをつくり、魚や水生生物の産卵や休む場所を確保しておるのじゃ。平成2(1990)年から、国土交通省(当時は建設省)では「多自然型川づくり」といって、洪水から岸を守るとともに、生きものや自然に配慮した護岸づくりに取り組んでおる。 |

| 大丸用水堰(おおまるようすいぜき) |

|

農業用水である大丸用水の取り入れ口で、昭和34(1959)年に今の位置に移され、コンクリート堰となった。大丸用水は慶長9(1604)年に開かれたと伝えられ、今の稲城市や川崎市多摩区などの田畑をうるおした。 |

|