| 羽田旧堤(旧レンガ堤)(はねだきゅうてい<きゅうれんがてい>) |

|

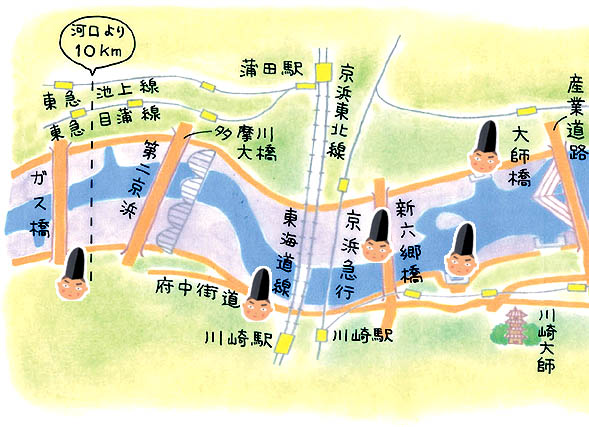

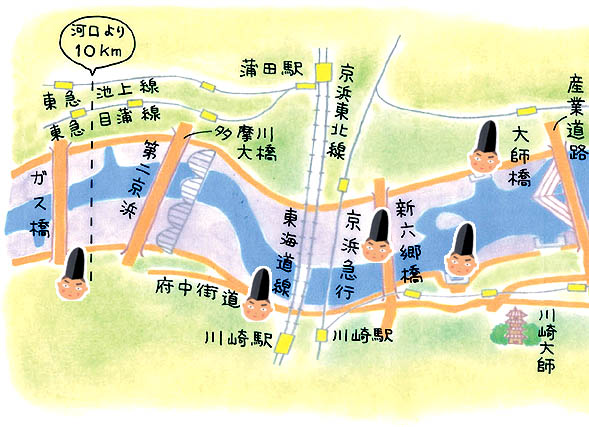

旧堤とは、今ある堤防の前にあった古い堤防のこと。大師橋のたもと、羽田第一水門のすぐ後ろに残されておる。昭和3(1928)年に着工。レトロなレンガづくりで、美観にも気を配っていたようじゃのう。 |

| 河口原点(かこうげんてん) |

|

多摩川のゼロキロメートル地点。ここを原点と定められた時は海だった。今では、ここから海側も埋め立てられて、「マイナス2km」といった表示になっておる。ここから138kmさかのぼると、多摩川の源流にたどりつくワケじゃ。多摩川の堤防には「海から○km」という表示が立っておるが、いわばこれが川の番地みたいなものじゃな。ちなみに、この原点は人様の敷地内にあるので、見に行くには許可が必要じゃ。 |

| 六郷橋(ろくごうばし) |

|

六郷橋は、下流水害シンボルともいえよう。慶長5(1600)年に架けられて以来、元禄元(1688)年までの間に洪水のために6回も流された。以降、川をはさんだ両岸との交通は渡し船に変わり、橋はいったん姿を消したが、明治7(1874)年に再び登場。昭和59(1984)年に現在のものに架け替えられた。 |

| 有吉堤(ありよしてい) |

|

道路になっているので、堤というとおかしいと思うかもしれんが、ここは当時の神奈川県知事・有吉忠一が地域の築堤請願運動(アミガサ事件が有名じゃ)に応えて、内務省(今の国土交通省)の工事中止命令にも負けず(のちに認めた)、郡道改修という形で築堤した堤防の跡。大正5(1916)年に完成した。明治40(1907)年、43(1910)年と大きな水害にあってきた今の川崎市幸区・中原区の人々にとっては、悲願の築堤じゃった。 |

| 戸手地先スーパー(高規格)堤防(とでちさきすーぱー<こうきかく>ていぼう) |

|

この堤防をよーく見てみると、ふつうの堤防とちがうのがわかるハズ。堤防の幅が広くなっていて、堤防とふつうの土地とのさかい目がわからなくなっておる。これがスーパー堤防。多摩川では平成元(1989)年に事業がスタートした。堤防の上面をまちづくりに生かせるスーパー堤防は、多摩川の各所で建設が進行中じゃ。 |

| 六郷水門(ろくごうすいもん) |

|

大正7(1918)年〜昭和8(1933)年の多摩川改修工事のなごりじゃ。昭和6(1931)年に完成。ここができることになった時、六郷用水に舟を通すためにつくられた。下水道が整備されるまでは六郷地域の排水を引き受け、治水に役立ってきた。 |

| 川崎河港水門(かわさきかこうすいもん) |

|

改修工事の一環として昭和3(1928)年に完成。昭和の初めに六郷橋下流右岸の工場の共同河岸場をつくることになったのじゃが、そうすると下流の堤防が連続しなくなってしまうため、堤防の役目をする「より強い水門を」ということでつくられた。この水門を川への出口として、海につながる運河をつくる計画もあったが、いつしか中断となった。ついでに言うと、平成10(1998)年、国の有形登録文化財に指定されておる。 |

| 調布取水堰(ちょうふしゅすいぜき) |

|

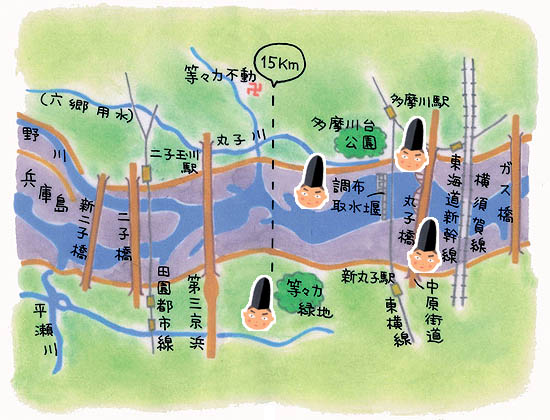

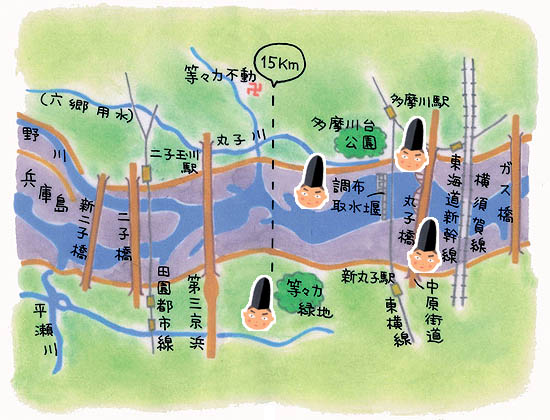

この調布取水堰は、下流の中ほどにあり、ここまでが感潮区間とされておる。したがって、防潮堰としての役割も担っておるのじゃ。かつては飲み水を取っていた堰だったが、今は工業用水のみを取っておる。 |

| 多摩川治水記念碑(たまがわちすいきねんひ) |

|

丸子橋のすぐ上流にある大きな石碑は、大正7(1918)年から昭和8(1933)年まで行われた多摩川改修工事の完成を記念して建てられた。裏面には昭和11(1936)年建立とあり、改修工事に尽力した人の名前が刻まれておる。 |

| 等々力緑地(とどろきりょくち) |

|

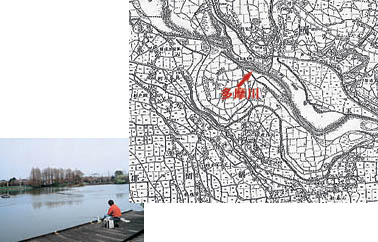

緑地の中にある三日月池は、多摩川の流路を替えた(瀬替えとも言う)跡。何をかくそう、ワシの仕事じゃ。エヘン。ワシが治水工事を手がけるまで、このあたりの多摩川は激しく蛇行していたため、まっすぐにすることで流れをスムーズにしたのじゃ。

大規模な改修をする前の、明治時代の等々力あたり。 江戸時代よりはまっすぐになっているが

|

| 陸閘(りっこう) |

|

陸閘とは河川敷への通路として、連続している堤防を削って設けられているもの。多摩川には丸子橋の下流や二子に残っておる。洪水や高潮の時には締め切るようになっているが、やはり堤防が連続していた方が良いので、現在ではなくしていく方針じゃ。 |

|