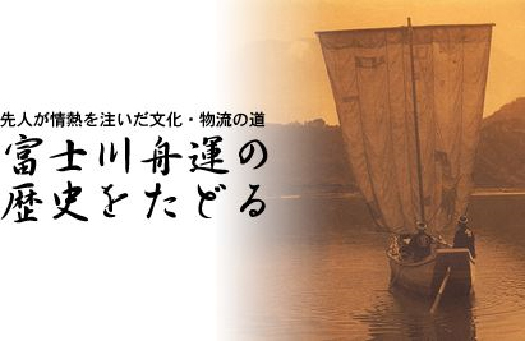

甲州舟運

先人は血と涙と汗で不可能を可能にした

江戸時代の初期から昭和の始めにかけ、300年以上にわたり高瀬舟(笹舟)という舟を走らせて、年貢米や塩を中心とする物資と人々を運ぶ「富士川舟運」の時代があった。それまで、人や馬の背にするしかなかった物資は舟の登場により、時間の短縮と大量輸送が可能となり、交易は飛躍的に拡大していくほか、人々の交通手段として欠かせないものとなった。地域の人々の交流も盛んになり、文化・物流の道として明治の中頃には最盛期を迎えるが、鉄道や道路の開設に伴い、昭和の始めにその役目を終えるのである。

この間、日本有数の急流河川である富士川に立ち向かい、航路の改修と維持管理にあたった人々や船頭と乗組員達には、血の滲むような努力があったであろうと想像される。