かわづくり

-

伝統的治水施設の保全と整備

甲州舟運

ヨコ渡し・渡船場

地域の人々の掛け橋

富士川舟運は、甲斐・信州の内陸と駿河を結ぶことによって、遠く江戸や瀬戸内にまで連絡する社会・経済・文化の大動脈であった。これに対して、富士川にはもう一つの舟が航行していた。

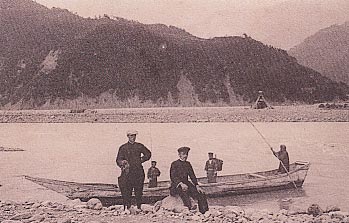

対岸に渡るための「ヨコ渡し」と言われる舟の航行である。橋を架ける技術や経済力の未熟な時代であり、橋の役目を担っていたもので、後世には「渡船」と呼ばれた。富士川舟運が岩渕河岸から甲州三河岸までの縦方向を連絡するのに対し、ヨコ渡しは川の横方向を連絡するのでこの名がつけられた。ちなみに、富士川舟運は「タテ流し」とも言われた。ヨコ渡しの渡船場は富士川とその支川を含めるとかなりの数に上ったと思われるが、現在知り得る数は概ね50箇所である。このヨコ渡しに用いられた舟の構造は、タテ流しの舟のように大量に運搬するものと違い、その量に見合った大きさのものが各渡船場で造られていた。昭和40年頃までその一部は残り、地域住民の足として活躍していた。

下山-波高島間の渡船

下山-波高島間の渡船