|

|

|

東海道を旅した紀行文にはどんな古典がありますか? |

|

東海道への憧れ、あるいはそのイメージを都の人々に強く印象づけたのが「伊勢物語」です。「伊勢物語」は在原業平(ありわらのなりひら)の作といわれてきたが、作者も確定しておらず、東下りにしても実際に旅をして書いたものではなく、紀行文ではありませんが、その後、東海道のイメージを強く植え付けてきました。

中世には、鎌倉幕府の成立によって、京・鎌倉間の往来が多くなるにしたがい実際の紀行文が多く書かれています。「十六夜日記」「海道記」「東関日記」などがそれです。いずれも京から鎌倉へ下ったときの紀行文です。

また室町時代には、宗祇、宗長といった連歌師たちの紀行文がでてきます。

江戸時代の東海道を旅した紀行文としては、芭蕉の「野ざらし紀行」が有名です。

また神奈川県内でいえば、渡辺崋山の著した「游相日記」も東海道のことがでてきます。

さらに外国人が書いた紀行文で有名なものとしては、ケンペルの「江戸参府旅行日記」、シーボルトの「江戸参府紀行」、ツュンベリーの「江戸参府随行記」があります。

|

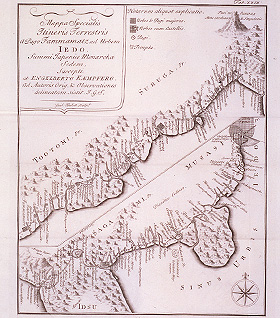

浜松から江戸までの旅行地図

ケンペル「日本誌」神奈川県立歴史博物館蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|