|

|

|

「東海道分間延絵図」はどうやってつくられたのですか? |

|

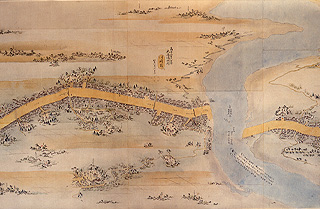

「東海道分間延絵図」は、江戸幕府が東海道の状況を把握するために、道中奉行に命じて作成した詳細な絵地図です。

幕府は東海道の他にも、中山道、甲州道中、奥州道中、日光道中の五街道と、それらに付属する街道地図も同時期に作成しています。それらを含めて「五街道分間延絵図」(正式には「五海道其外分間見取延絵図」)と呼んでおり、「東海道分間延絵図」はその一部で、東海道だけで全13巻に及びます。

「五街道分間延絵図」作成の命が出されたのは寛政年中(1789〜1801)のことで、文化3年(1806)に完成しています。現在、東京国立博物館と逓信博物館に所蔵されています。

絵図には、沿道の主な建造物では、問屋、本陣、脇本陣、寺社などが丹念に描かれています。また一里塚、道標、橋、高札なども描かれています。

縮尺は、実際の1里を曲尺の7尺2寸に縮尺して描かれており、道の曲がりの急なところは、そのまま描いてしまうと地図の天地が長くなってしまうので、実際にはゆるい曲がりにし、そのわきにたとえば北に何分と記して、本来の曲がり具合を示しています。

|

| 図版:「東海道分間延絵図」東京国立博物館蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|