|

|

|

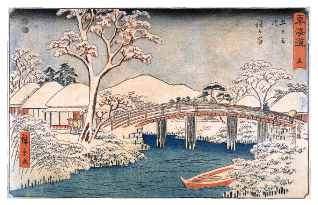

川には橋がかかっていたのですか? |

|

東海道はその名の通り、海沿いの道です。この点で、内陸部を通る中山道と好対照をなしています。神奈川県内においても、戸塚・藤沢間と小田原以西を除いた範囲は、いずれも東京湾、相模湾といった海に面しています。このため地勢のため、東海道は、大小河川の河口部や下流部を横切ることが多くなります。

このうち大河川(多摩川、相模川、酒匂川)については橋がなく、鶴見川、帷子川、引地川などをはじめとする中小の河川には橋がかかっていました。大きな川に橋がなかったのは、いろいろな説がありますが、軍事目的が一番大きな理由です。また当時の土木技術では、洪水のたびに橋が流されてしまったので、橋をかけるのをやめてしまったという理由もあります。

例えば、多摩川(下流部は六郷川と通称する)には、幕府が慶長5年(1600)に六郷大橋をかけ、以来、流失のつど修復を繰り返しましたが、けっきょく架橋をあきらめたといういきさつがあります。

一方、中小河川には、石橋、土橋、板橋などさまざまな橋がかけられ、『東海道宿村大概帳』によれば、県内の東海道の橋の数は151カ所に及びます。 |

図:東海道 五十三次 程ヶ谷

初代広重 隷書版 横浜市歴史博物館蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|