|

|

|

江戸時代の東海道が今の国道になったのはいつ頃ですか? |

|

「国道」という言葉が使われたのは、明治9年(1876)のことです。この年、明治政府は太政官通達によって全国の道路について、種類・等級・幅員などを定めています。すなわち道路の種類を国道、県道、里道の3種類とし、それぞれ一等、二等、三等に分けました。

明治9年に指定された一等道路は東京から横浜港へ達する道路、二等道路は東京から伊勢皇太神宮へ至る道路です。

しかし明治18年(1885)に、国道の級別が廃止され、東京〜横浜港を「国道一号」、東京〜大阪港を「国道二号」、東京〜神戸港を「国道三号」としました。重複した名前が付けられていますが、これが「国道一号」と認定された最初です。

ただし箱根の東海道だけは国道一号にはなりませんでした。というのは、箱根路も明治6年に一等道路に指定されましたが、その後新道が開削され、明治41年(1908)には新道が国道一号となり、歴史的な箱根路は里道になってしまったからです。

|

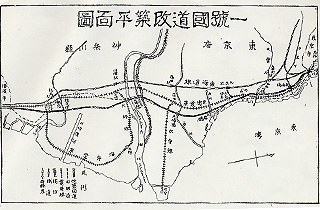

| 図版:大正7年の国道一号改築事業の平面図(「道路の改良」より) |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|