|

|

|

街道の並木は、なんのために植えられたの? |

|

並木は、奈良時代の天平宝治3年(759)に、東大寺の僧普照の奏上によって、駅路の両側に果樹を植えたのが始まりといわれています。

江戸幕府もまた街道に並木を植えることを命じています。記録によれば、徳川家康が江戸幕府を開いた翌年の慶長9年(1604)に、東海道をはじめとする諸国の街道の両側に松や杉を植えたというのがそれです。

並木は、暑い夏には旅人に緑陰を与え、冬は吹き付ける風や雪から旅人を守ります。また風雨や日差しから道そのものを守る役割もありました。

柳田国男によると、並木は路標の役割をも果たしたといいます。雪で道がわからなくなったときに、並木に沿って歩けば迷うことがないからです。

ところで、神奈川県内の東海道を通してみると、川崎宿から箱根宿までの約60%の区間に並木が存在していたことがわかっています。その種類も海沿いの道には松を、そして箱根では杉というように、その土地の自然環境に適した樹木が選ばれています。

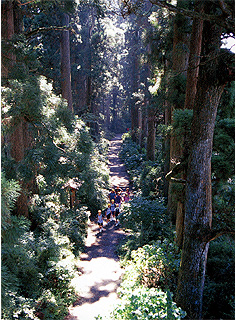

現在も、有名な箱根の杉並木をはじめ、藤沢、茅ヶ崎、大磯などに松並木が残っています。

|

| 写真:箱根の杉並木 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|