|

|

|

茶屋ではどんなものが食べられたのですか? |

|

東海道を旅する人々にとって、茶屋はなによりの楽しみでした。茶屋で売られている名物に舌づつみを打ち、名産品を買い求めながら、旅の疲れを癒したのです。また昼食は茶屋でするのが一般的でした。

元禄10年(1687)刊行の『東海道分間絵図』を見ると、地図中に「茶屋 うどん そば切有」という注記がいくつか見え、人気があったことがうかがわれます。

江戸時代の後期ごろには、次のような茶屋と名物がよく知られていました。

川崎宿の「万年屋」では名物「奈良茶飯」(茶飯に豆腐汁、煮豆)。

鶴見橋近くには「米饅頭」(よねまんじゅう)を売る店があり、なかでも「鶴屋」が老舗。

生麦村(『江戸名所図会』では生麦村だが実際には鶴見村)の「しからき茶屋」では梅干しと梅漬けのショウガを売り物にしていました。

武蔵と相模の国境である境木の立場にあった茶屋の名物は「牡丹餅」などです。

|

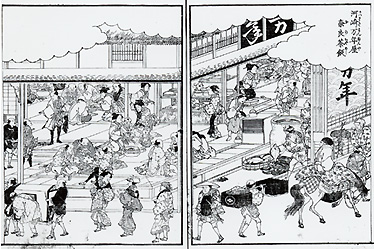

図版:『江戸名所図会』 河崎万年屋 国立公文書館内閣文庫蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|