|

|

|

小田原が宿場になったのはいつ頃ですか? |

|

小田原宿が成立したのは慶長6年(1601)です。かつて関八州を統一した後北条氏の城下町として繁栄した小田原は、関東の出入り口として重要な拠点でした。

小田原は宿場町としての機能を備えた城下町であり、町の形成も領主の居城を中心に整備され、宿場町としての特有な町割(まちわり)となっていました。その規模は神奈川県内では最大の宿場町といってもいいでしょう。

本陣と脇本陣が4軒ずつあり、これは東海道53宿の中では最も多く、庶民の利用した旅籠屋も江戸後期の天保年間には100軒を超えるにぎわいを見せていました。

町人町には土産屋、食事屋、雑貨屋、衣料屋、魚屋などを生業とする商人の家が建ち並び、城下は活気に満ちていました。今でも名物として有名な蒲鉾や梅干し、小田原提灯などは、江戸時代から続いているものです。

|

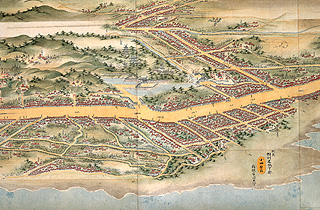

| 図版:東海道分間延絵図 小田原宿 東京国立博物館蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|