|

|

|

大磯が宿場になったのはいつ頃ですか? |

|

大磯宿が成立したのは慶長6年(1601)です。

宿内の家並みは、長さ11町52間(約1.3㎞)。江戸方から街道に沿って、山王町、神明町、北本町、南本町、南茶屋町、南台町の6町で構成されます。このほか、宿内の中央海寄りに、北下町、南下町があり、漁師町になっていました。

これら8町は、本陣のある中心地を境に北組と南組とに分けられ、それぞれ名主(なぬし)が置かれ、漁師町には浜名主が置かれていました。

海に面している大磯宿には米や魚介類などを積み出す大きな湊もありました。また宿場の名産として、海岸に打ち寄せられる砂利があり、江戸幕府や大磯宿に泊まる大名への献上品として珍重されていたのです。

|

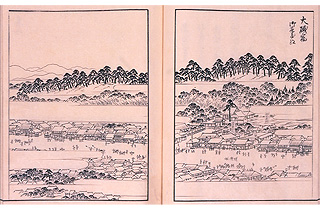

| 図版:相中留恩記略 大磯宿 国立公文書館内閣文庫蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|