|

|

|

箱根が宿場になったのはいつ頃ですか? |

|

箱根宿の成立年代は確定されていませんが、『新編相模国風土記稿』によれば、元和4年(1618)に、箱根山越えの便宜を図るために宿場を新設したと記されています。

さらにその場所については、土俗の伝えとして、幕府は初め、古くから箱根権現の門前町として栄えた元箱根を宿場としようとしましたが、それができなかったため、芦ノ湖畔の原野で人気のない今の箱根町箱根に宿場を設置したといわれています。

このとき、隣宿の小田原宿と三島宿からそれぞれ50軒ずつ移住させ、宿場を設けたのです。現在の箱根町箱根には、字として小田原町、三島町という名前が残っていますが、この字名はこのときに由来するものと伝えられています。

ところでこの字名は、たんなる表記という意味ばかりでなく、小田原町は小田原藩領分であり、三島町は三島代官所(宝暦期以降は韮山代官所)が管轄する天領であるという意味を持っていました。つまり江戸時代を通じて箱根宿は、1つの宿場でありながら、2人の領主を持つという特殊な宿場だったのです。このような支配形態を持つ宿場は、東海道五十三次の中で箱根宿だけです。

|

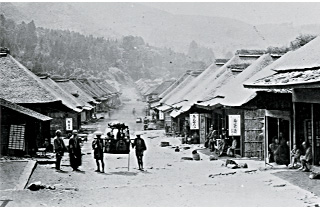

| 写真:箱根宿古写真 横浜開港資料館 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|