|

|

|

保土ヶ谷が宿場になったのはいつ頃ですか? |

|

保土ヶ谷宿が成立したのは慶長6年(1601)です。

この年の正月、徳川家康より出された「伝馬朱印状」と伊奈忠次らによって出された「御伝馬之定」は、「ほとかや」(保土ヶ谷町)にあてて出されています。当時の保土ヶ谷町は、権太坂の下に位置する元町(本朝と記される場合もある)に存在していました。近世初めにおいては、保土ヶ谷宿と、神戸(ごうど)町およびそれに新設していた帷子(かたびら)町との間は18町(約2km)も離れおり、実際には2つの宿場があるようなものだったのです。

それが慶安元年(1648)、それまでの東海道のルートが変更されたのに伴い、保土ヶ谷町と神戸町・帷子町を一緒にした方が便利であるということで隣接するようなりました。この際、保土ヶ谷町はもとの場所から移転したようで、かつて存在していた場所を元町といい、移転後の保土ヶ谷宿を新町と称するようになったようです。さらに万治3年(1660)には岩間町も移転し、現在知られるような宿場のかたちになったのです。

|

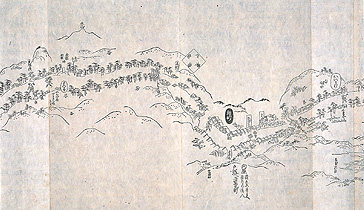

| 図版:東海道分間絵図 保土ヶ谷宿 遠近道印著 菱川師宣筆 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|