|

|

|

伝馬朱印状とはどういうものですか? |

|

慶長6年(1601)正月、幕府は東海道の各宿に対して、徳川家康の伝馬朱印状と、伊奈忠次、彦坂元正、大久保長安の連署による「御伝馬之定」(ごてんまのさだめ)を交付しました。

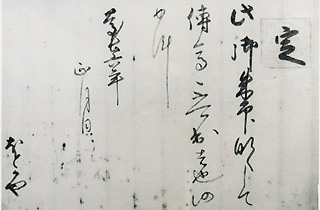

伝馬朱印状は、「此の御朱印なくしては伝馬を出すべからざる者也」という文言に朱印が押されているだけのもので、これを携帯していない者に対しては、各宿が公用の伝馬を出すことを禁じたものです。

また「御伝馬之定」は、各宿場が常備しなければならない馬数(36疋)や荷物などを継ぎ送る隣宿の指定などの5カ条からなる定書です。

この2つの文書によって、近世の東海道とその宿場に関する宿駅伝馬制が整備され、一般にはこの文書の交付をもって近世の東海道が成立したとされています。

このように東海道とその宿場は本来、幕府の書類の輸送や幕府役人および大名が、江戸から各地へ移動する際の荷物の運搬などを円滑に行うためにできたものであり、当初は庶民の往来のためのものではなかったのです。

|

図版:保土ヶ谷宿の伝馬朱印状

(保土ヶ谷宿軽部本陣文書) |

|

| ネーム:此(この)御朱印なくして伝馬を出すべからざる者也(ものなり)仍(よって)件(くだん)の如(ごと)し |

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|