|

|

|

宿駅伝馬制度って、なんのこと? |

|

「宿駅」とはもともと街道沿いの集落で、旅人を泊めたり、荷物を運ぶための人や馬を集めておいた宿場のことです。また「伝馬」とは、幕府の公用をこなすために宿駅で馬を乗り継ぐ、その馬のことをいいます。

そして、公用の書状や荷物を、出発地から目的地まで同じ人や馬が運ぶのではなく、宿場ごとに人馬を交替して運ぶ制度を「伝馬制」といいます。

伝馬制は古代律令制や戦国大名などによっても採用されていましたが、徳川家康によって本格的に整備されたものです。徳川家康は関ヶ原の戦い(1600年)に勝つと、全国の街道の整備を始めますが、その皮切りとして慶長6年(1601)に東海道に宿駅伝馬制度をしいています。

これにより、各宿場では、伝馬朱印状を持つ公用の書状や荷物を次の宿場まで届けるために必要な人馬を用意しておかなければなりませんでした。伝馬は当初36疋と定められていましたが、その後交通量が増えるとともに100疋に増えています。

こうした人馬を負担するのは宿場の役目でしたが、その代わりに、宿場の人々は屋敷地に課税される年貢が免除されたり、旅人の宿泊や荷物を運んで収入を得ることができるという特典がありました。

|

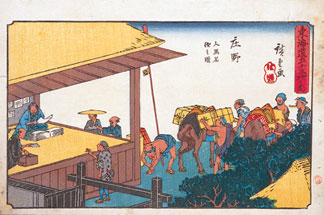

図版:広重『東海道五十三次之内 庄野 人馬宿継之図』 |

|

| ネーム:庄野宿(今の三重県鈴鹿市)で前の宿場から運ばれてきた荷物を、新しい馬に積みかえているところ。左の問屋場では、武士の供が問屋場の役人に書類を提出し、それをを調べているところが描かれている。

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|