|

|

|

東海道はいつ頃できたのですか? |

|

東海道は古代・中世を通じて東西交通の重要な幹線道路でしたが、江戸時代に至ってその交通体系が本格的に整備されたことから、一般に東海道という場合、江戸時代の五街道の1つとしての道を指しています。

慶長6年(1601)正月、幕府は東海道の各宿に対して、徳川家康の伝馬朱印状と、伊奈忠次、彦坂元正、大久保長安の連署による「御伝馬之定」を交付しました。

そこで一般には、この2つの文書の交付をもって、東海道に宿駅伝馬制度がしかれ、近世の東海道が成立したと理解されています。

しかしこれらの文書は、前年の関ヶ原の合戦に勝利した徳川家康が全国統一を果たすために、家康の本城のある江戸と、朝廷や豊臣氏の居城がある京都や大坂との連絡を迅速に行うために出されたもので、当初は軍事上の目的から宿場と街道の整備を目指していたので、東海道はいわば軍用道路としての機能を第一として整えられていったのです。

その後、参勤交代の大名行列などによる交通量の増大に伴って、街道や本陣・脇本陣などの宿場施設を整備する一方、軍事上の目的から各地に関所を設置したり、河川によっては架橋を禁止しするなど、交通の障害などを設けましたが、戦乱がなくなるにしたがい、政治・軍事の道から、やがて多くの人々が旅する庶民の道へと変わっていきます。

|

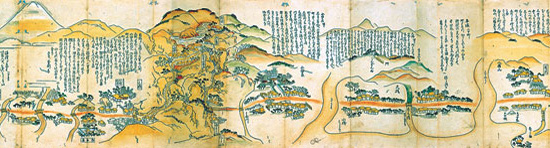

| 図版:『東海道細見図』 国立公文書館内閣文庫蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|