|

|

|

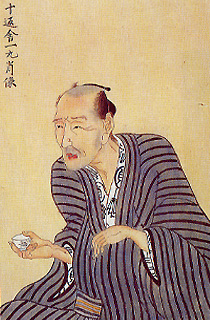

「東海道中膝栗毛」を書いた十返舎一九とはどういう人ですか? |

|

十返舎一九は、弥次さん・喜多さんで有名な「東海道中膝栗毛」の作者として知られていますが、もともとは武士でした。駿府府中(静岡)の下級武士の子として生まれ、若いころ江戸に出て、小田切土佐守につかえ、土佐守が大坂町奉行になったのにしたがい大坂へ行き、のち武家奉公をやめたといわれています。

大坂で、近松余七の名で浄瑠璃作者となったあと、再び江戸に出て、出版業者蔦屋重三郎の食客となって仕事を手伝ううちに、戯作の道に入りました。

寛政7年(1795)に3作の黄表紙を刊行したのを手始めに、以後多くの黄表紙、洒落本などを刊行、なかでも享和2年(1802)に初編を出した「膝栗毛」は、十返舎一九も版元も予想しない好評を得、その後シリーズ化されるに及んで、文名は年ごとにあがり、山東京伝、曲亭馬琴に続き、式亭三馬と並ぶ戯作者としての世評を確立するにいたったのです。

「東海道中膝栗毛」によって日本第一の流行作家になった十返舎一九は、原稿料だけで生活を維持できた最初の職業作家でしたが、その誕生の背景には、貸本屋を通じた一般大衆読者の増加と、交通制度の整備による庶民の旅の隆盛があったことも見逃せません。

|

図版:十返舎一九 三代豊国 東京大学文学部国文学研究室蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

へ進む へ進む

|

|