流域情報

-

吾妻川流域

天明3年(1783年)浅間山噴火

天明3年(1783年)、4月から7月初旬(旧暦)まで断続的に活動を続けていた浅間山は、7月8日(旧暦)に大噴火を起こしました。このとき発生した土石なだれにより嬬恋村(旧鎌原村)では一村152戸が飲み込まれて483名が死亡し、群馬県下で1,400名を超す犠牲者を出しました。

天明3年の浅間山噴火は直後に吾妻川水害を発生させ、さらには3年後の天明6年に利根川流域全体に洪水を引き起こしました。

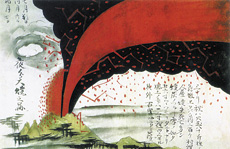

この浅間山噴火による利根川の河床上昇は各地での水害激化の要因となり、利根川治水に重要な影響を及ぼすことになりました。 天明3年の浅間山噴火を描いた「夜分大焼之図」(長野県小諸市美斉津洋夫氏所蔵)

天明3年の浅間山噴火を描いた「夜分大焼之図」(長野県小諸市美斉津洋夫氏所蔵)浅間山の噴火により大量の溶岩と火山灰が噴出し、溶岩流は北側の吾妻川流域へ火砕流となり山腹を流下しました。流下した溶岩は三派に分かれ、一派は東方の分去り茶屋に、もう一派は西方の大笹方面に、残りの一派は他の二派の中央を真直ぐ北流しました。流下した溶岩は、大きな火砕流となって山腹を走り、分去り茶屋に向かったものは、小熊沢川と赤川に流れ込み、旧小宿村・常林寺を経て芦生田集落を埋没させました。また、大笹方面に流下したものは、大前で吾妻川に流れ込みました。そして中央を北流したものは、旧鎌原村を直撃し一村を壊滅させた上で、現在のJR吾妻線万座・鹿沢口駅東側で吾妻川に流下しました。この中央に流下した火砕流が最大のもので、「鎌原火砕流」と呼ばれ、その流下量は1億m3とも推定されています。

浅間山噴火による火砕流の流下により旧鎌原村では一村約100戸が呑まれ、483名が死亡したほか、長野原210名、川島128名、南牧104名など多くの犠牲者を出しました。

また、浅間山噴火は大量の火山灰を広範囲に堆積させました。火山灰は主に東流し、遠くは江戸、銚子にまで達し、特に碓氷峠から倉賀野、新町の間は田畑全て降灰し、その形状すら判別できない状況であったといいます。各地の被害を合わせると、降灰の重みだけで70軒が潰れ、65軒が大破しました。ほぼ関東一円に堆積した火山灰は、農作物の生育にも影響を及ぼし、既に始まっていた天明の大飢饉に拍車をかけ、天明飢饉の進行に決定的役割を持つこととなりました。また、大量に堆積した火山灰は、利根川本川に大量の土砂を流出させた天明3年の水害とともに、天明6年の水害といった二次、三次被害を引き起こす要因ともなりました。

参考文献:「利根川の直轄砂防50年のあゆみ」、「群馬の砂防」浅間山噴火の被害状況

※資料:「吾妻郡誌」集落数 死者数 流家数 集落数 死者数 流家数 集落数 死者数 流家数 集落数 死者数 流家数 鎌原 483 152 長野原 210 矢倉 11 40 伊勢町 2 西窪 42 21 坪井 8 厚田 7 祖母島 28 与喜屋 55 立石 3 泉沢 8 荒巻 19 大前 74 100 川原畑 4 21 青山 1 17 箱島 3 芦生田 23 43 川原湯 18 岩下 11 24 市城 21 赤羽根 15 川戸 7 10 横谷 17 29 植栗 10 羽根尾 20 51 岩井 1 郷原 18 小野子 1 17 中居 10 川島 128 150 原町 16 金井 10 小宿 57 60 三島 16 57 五町田 10 村上 13 70 今井 36 松尾 3 6 岡崎新田 9 南牧 104 計 1,443 957 埋没した鎌原村の発掘

観音堂石段の遭難者[所蔵:嬬恋村郷土資料館]

観音堂石段の遭難者[所蔵:嬬恋村郷土資料館] 観音堂と石段(嬬恋村)

観音堂と石段(嬬恋村) 延命寺石標(嬬恋村)

延命寺石標(嬬恋村)

天明3年、浅間山の噴火に伴って発生した火砕流は、浅間山の北麓吾妻川の右支渓小熊沢と赤川に挟まれた大地上にあった鎌原村を壊滅させました。地中の村と化した鎌原村についての史料は少ないですが、災害当時の戸数は100戸前後、人口は570人ほどと推測されています。

鎌原村の本格的な発掘調査は、昭和54年から始まりました。発掘は、「浅間山麓埋没村落総合調査会」(昭和54、56年)、および、嬬恋村教育委員会(昭和55年、昭和60~62年、平成元~3年)により実施されました。観音堂の石段、十日ノ窪の埋没家屋、延命寺跡などが調査され、遺体や生活用品、仏具などを発見しました。鎌原村の災害状況を示す古文書や記録類も多く、言い伝えもあります。しかし、発掘調査によって得られた知見には新事実も多く、噴火で埋もれた近世の村の様子が判明してきています。

参考文献:「鎌原村発掘調査概報」