ダムの情報

-

ダムの役割

利水補給の効果

利水補給の現状

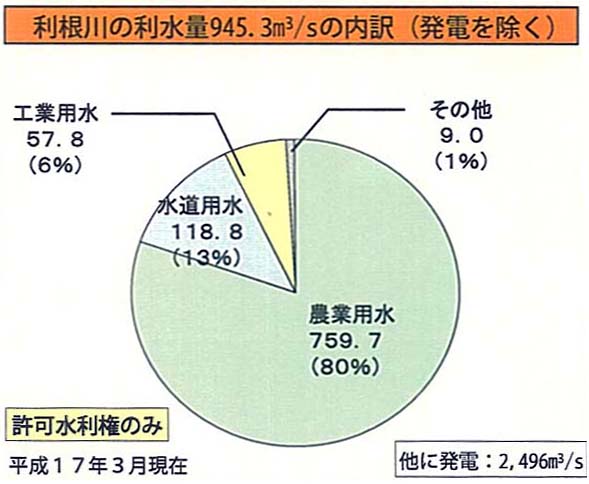

利根川水系における水利用は、古くから農業用水を主体として行われてきましたが、現在では、群馬県、茨城県、栃木県、千葉県、埼玉県、東京都の農業用水(かんがい用水)、水道水の補給、工業用水の供給及び発電等に利用されています。

水道用水として、首都圏1都5県の約2,750万人の水道用水等として大量に供給されています。 利根川の利水量945.3m3/sの内訳(発電を除く)

利根川の利水量945.3m3/sの内訳(発電を除く) 上水道の減断水年回数の状況(昭和56年~平成12年)

上水道の減断水年回数の状況(昭和56年~平成12年)出典:「利根川水系河川整備基本方針(利根川水系流域及び河川の概要)」 国土交通省水管理・国土保全局ホームページ

計画目標(利水安全度)

利根川では、概ね5年に1度程度の割合で発生する渇水程度では、取水制限を行わず水を安定的に供給することができるよう水資源の開発を進めています。

しかし、利根川では近年2~3回に1回の割合で渇水により給水制限に至る状況が発生しています。その原因のひとつは、必要とする水量がダムによって実際に供給できる量を上回っているためです。

出典:「第2回水マネジメント懇談会資料 平成15年6月18日」国土交通省水管理・国土保全局ホームページ地域 水系 利水に対する安全度 関東 利根川・荒川水系 1/5

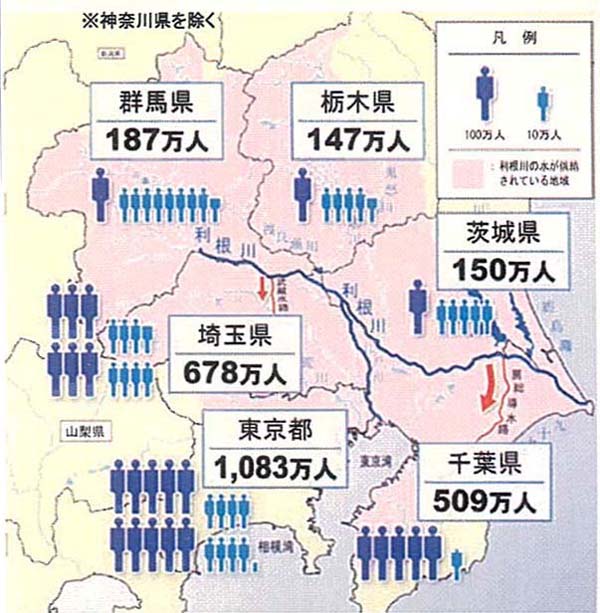

確率的に5年に1回起こる渇水までの水を安定供給することを目標中部 木曽川水系 1/10年 近畿 淀川水系 1/10年 九州 筑後川水系 1/10年  利根川の給水人口内訳(H11水道統計より算出)

利根川の給水人口内訳(H11水道統計より算出)出典:「利根川水系河川整備基本方針(利根川水系流域及び河川の概要)」 国土交通省水管理・国土保全局ホームページ

利根川上流ダム群による渇水被害軽減の効果

利根川上流ダム群は、首都圏の水がめとして利水補給の機能を果たしています。

かつて東京オリンピックを目前に控えた昭和39年の夏の渇水では、断水寸前の危機的状況に追い込まれました。

しかし、現在の利根川では、このオリンピック渇水と同じ規模の渇水が起きても上流のダム群に貯めた水を利用することで、断水や減圧給水による被害を少なく抑えることができます。出典:「利根川水系・第30回河川整備基本方針検討小委員会(参考資料7 利根川水系の水利用及び環境に関する特徴と課題)」 国土交通省水管理・国土保全局ホームページ昭和39年 オリンピック渇水の状況 給水制限 期間 昭和39年7月~10月

最大給水制限率 50%

応急給水対策 ・給水車120台出動

・自衛隊215車両、警視庁、米軍による応援給水

・神奈川県からの緊急分水(10万m3/日)

・北多摩8市(立川、国立など)より受水

・小河内ダムで人工降雨実験の実施

・家庭ではパン主体の食事に、入浴・洗濯の制限

生活への影響 ・消防活動への影響(消火栓の水の出悪化)

・医療活動への影響(手術できない、急患以外は休診)

・理髪店、クリーニング店、製氷会社への影響

・プールへの注水禁止

・給水車からの水運び、時間給水への拘束

・魚による食中毒の続出