|

|

殿山横穴墓群の発掘調査

●調査状況

|

殿山横穴墓群は世田谷区大蔵五丁目にある古墳時代の墓である横穴墓の遺跡です(図を参照)。

武蔵野台地の縁、現野川に面した台地に立地し、武蔵野面と立川面の間の崖面に位置します。

東名JCT(仮称)予定地では、平成27年に17基の横穴墓が出土し、発掘調査を行いました。その後、殿山横穴墓群を地域の教育的・ 文化的資源として活用するため、有識者、区民、世田谷区、外環事業者を委員とした 「東名JCT (仮称)」殿山横穴墓群に関する活用検討会を設置し、横穴墓の三次元データなどを含む活用の方向性を検討しました。平成29年1月には、地域住民の郷土愛の涵養や地域コミュニティの活性化に寄与するよう活用の方向性をとりまとめました。

|

|

【副葬品】 |

|

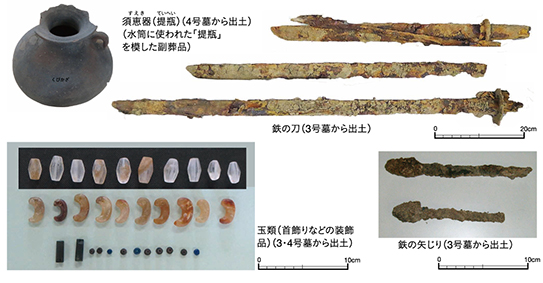

横穴墓の中から、葬られた人の「人骨」とともに、お弔いをするために埋めた「副葬品」が見つかりました。副葬品は、鉄の刀や矢じりなどの「武器 ・ 武具」、首飾りなどの装飾品などです。副葬品は葬られた人の地位を象徴するものですが、多くは後の時代に盗掘されてしまい、このように多く出土するのは珍しいようです。

|

|

【横穴墓】 |

|

横穴墓は、崖の土をくりぬいて作ったお墓です。今から1300〜1400年前の7世紀、古墳時代の終わりごろから国づくりと勢力争いの中で、各地の豪族だけでなくその1ランク下の郷や村の長も墓を作るようになります。古墳時代といえば前方後円墳などの古墳が有名ですが、こうした古墳時代終わりごろの墓には、横穴墓がよくみられます。1ヵ所にまとまって数世代にわたって作る場合が多く、殿山横穴墓群でもまとまっていて、平成27年6月に世田谷区教育委員会が調査した2基とあわせて計17基になりました。

|

|

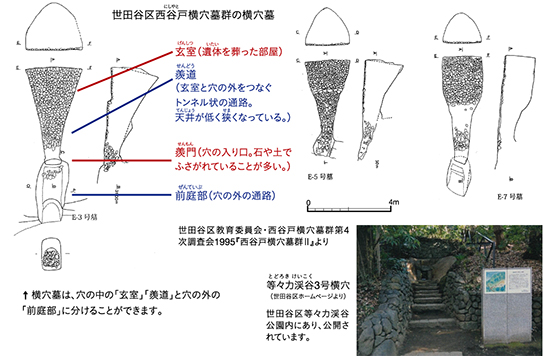

【横穴墓の構造(世田谷区内の事例から)】 |

|

|