|

|

|

「見付」(みつけ)って、なんのこと? |

|

東海道を歩いてみると、街道沿いに見付という名前がついた場所を見かけます。信号名に使われていたり、「江戸方見付跡」とか「上方見付跡」といった石碑が残されていたりします。見付とはどういうところだったのでしょう。

見付とは、もともと見張りの番兵を置いた軍事施設で、江戸城では外堀に沿って多数の見付が配置されていました。赤坂見附、四谷見附といった地名はその名残です。

宿場の入り口にも見付がありました。江戸側にあるものを江戸見付、京側にあるものを上方見付と呼びます。

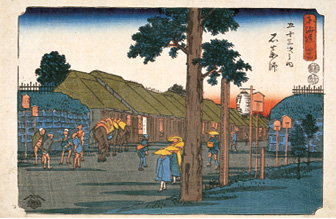

浮世絵を見るとそれがどのような構造物であったかを伺い知ることができます。例えば、東海道の石薬師の絵には、街道の両側に土台を石で固め、その上に土を盛り、さらにその上に矢来(柵)を置いた、非常に規模が大きな構造物が描かれています。

これを見ると、江戸初期には、街道ないし宿場そのものが軍事施設的な性格が強かったことが伺い知れます。近世後期になると、見付は各地の一里塚と同じように道路の拡張などで撤去されたようです。

|

図版:東海道 五十三次之内 初代広重 蔦屋版 横浜市歴史博物館蔵 |

|

|

へ戻る へ戻る

|

|