社会資本整備

-

上下水道

下水道

見えない下水道から見える下水道へ

1.「見えない」下水道から「見える」下水道へ

下水道は、毎日の暮らしの中で使用され、欠かすことのできない施設であるにもかかわらず、地中にあって「見えない」施設のため、住民のみなさんにとっての関心の薄い、意識されにくい存在となっています。

現在、水処理やリサイクルなどに関し、民間企業が持っている知識や技術などとの連携が求められています。これから、豊かな水環境の想像に向けて、「見えない」下水道を、わかりやすい情報提供と、住民のみなさんとのふれあいを通して、水循環にかかわる人が一丸となって協力し合い、進めていくために「見える」下水道へと取り組みを進めていきます。

「見える」下水道へ 3つの目標

目標1:快適な暮らしに向けて

目標2:流域の水環境の保全と創造に向けて

目標3:地域環境と循環型社会の貢献に向けて2.快適な暮らしに向けて

●安全でおいしい水に貢献します。

例えば、川の上流で利用された水は、下水処理場できれいに処理されたあと、川の中下流でも飲み水などに再び利用されています。流域全体で高度処理による水質改善に取り組み、大切な水道水源の水質を保全します。

●衛生的で快適な生活を創出します。

河川の上流域などでは、下水道や合併浄化水槽等による汚水処理施設の整備が進んでいない地域が多く残っています。そのため、地域特性にあった汚水処理施設を整備することによって、トイレの水洗化を推進し、生活環境の向上を目指します。 汚水処理の普及を促進します

汚水処理の普及を促進します 家庭排水をきれいな水として河川や湖沼に還元します

家庭排水をきれいな水として河川や湖沼に還元します

処理場への流入水(左) 河川への放流水(右)

処理場への流入水(左) 河川への放流水(右) 処理をした水を河川に放流

処理をした水を河川に放流 取水堰から取水し、飲み水等に利用します

取水堰から取水し、飲み水等に利用します

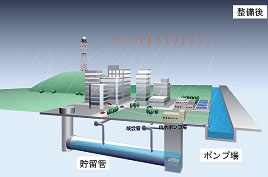

●大雨にも安全な都市空間を作ります。

首都東京をはじめとする都市部では、近年多発する局所的な集中豪雨による浸水被害からまちを守るため、下水道・河川・地域が力を合わせて、雨水の浸透や一時貯留により、浸水被害を防ぎます。 河川と連携するとともに、雨水を貯めたり浸透させる施設を作り、浸水を防ぎます。

河川と連携するとともに、雨水を貯めたり浸透させる施設を作り、浸水を防ぎます。

●地震のときも安心して下水道が使えるようにします。

大地震のときライフラインがこわれて、下水道としての機能を果たさなくなるのを防ぐため、下水道施設の耐震化を進めます。

被災のときでも、早期復旧ができるように、市民のみなさん、企業などとのネットワークをつくり、サポート体制を強化します。

大地震に備え、耐震化や市民や企業・行政間の支援体制の強化を進めています

大地震に備え、耐震化や市民や企業・行政間の支援体制の強化を進めています

3.流域の水環境の保全と創造に向けて

●きれいな水辺を取り戻します。

東京湾や霞ヶ浦などの閉鎖性水域や都市河川などの下流域では、汚水の高度処理や合流式下水道の改善によって、富栄養化問題やオイルボール(汚濁物質の流失)問題を解消します。

都市部の中小河川等では、河川の流量を確保するため、下水処理水を再度、河川に戻すことによって、生態系の保全や周辺環境を向上させます。 神田川(東京都)雨天時汚濁物質流出状況

神田川(東京都)雨天時汚濁物質流出状況 一時的に雨天を貯留し、雨天時に放流される汚濁物質を削減します

一時的に雨天を貯留し、雨天時に放流される汚濁物質を削減します

●憩い、親水空間をつくります。

水辺や憩いの空間が少ない都市部では、処理水を流すせせらぎ水路の整備や、下水処理場などの施設上部の空間を有効利用することより、住民の皆さんの憩い空間を創出します。 高度処理した下水処理水を活用し、せせらぎを復活します。【野火止用水(東京都)】

高度処理した下水処理水を活用し、せせらぎを復活します。【野火止用水(東京都)】 流量の少ない河川に下水処理水を放流し、水量を補い水質を改善します。【目黒川(東京都)】

流量の少ない河川に下水処理水を放流し、水量を補い水質を改善します。【目黒川(東京都)】

●生態系にやさしい環境をつくります。

下水処理水を利用して、動植物にやさしいビオトープ、ホタルなどが生息できる水域をつくりだし、流域全体で水環境を改善します。それによって、下水処理水が多様でうるおいのある自然環境を流れ、植物や微生物の活性化を促し、浄化を高めることが期待されます。 ホタルなどが棲めるような水辺を創出します。【大清水浄化センター(藤沢市)】

ホタルなどが棲めるような水辺を創出します。【大清水浄化センター(藤沢市)】 下水処理水を活用し、動植物の棲み場を創出します。【花見川終末処理場(千葉県)】

下水処理水を活用し、動植物の棲み場を創出します。【花見川終末処理場(千葉県)】

4.地域環境と循環社会の貢献に向けて

●新しい資源を生み出します。

水処理の過程で発生する下水汚泥は、複数の市町村での広域的な処理の推進や汚泥の資源化を促進します。また、廃棄物として処分される汚泥量を削減します。 下水道資源化工場

下水道資源化工場 下水汚泥からレンガを作ります

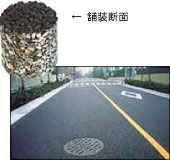

下水汚泥からレンガを作ります アスファルト舗装材に利用します

アスファルト舗装材に利用します

●エネルギーの有効活用に取り組みます。

雨水や下水処理水は、散水やトイレ洗浄水などに有効利用することで、資源のリサイクルに努めます。 高度に処理した処理水等を散水し、ヒートアイランドの緩和に活用します。【散水実験(東京都内)】

高度に処理した処理水等を散水し、ヒートアイランドの緩和に活用します。【散水実験(東京都内)】 下水処理水をトイレ用水として利用します。【さいたま新都心合同庁舎(埼玉県)】

下水処理水をトイレ用水として利用します。【さいたま新都心合同庁舎(埼玉県)】

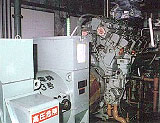

汚泥処理で発生するガスを発電に利用するなど、エネルギーを有効利用し、地球環境にやさしい取り組みを実施します。 下水汚泥の有するエネルギー(消化ガス)を利用して発電を行います【東京都】

下水汚泥の有するエネルギー(消化ガス)を利用して発電を行います【東京都】 水温の安定した下水の有する熱エネルギーをビルの冷暖房に利用します【後楽園付近(東京都)】

水温の安定した下水の有する熱エネルギーをビルの冷暖房に利用します【後楽園付近(東京都)】