荒川を知ろう

-

荒川上流部改修100年

改修の歴史(その2)

目次

⇒ 荒川総合開発計画

「水害の防除」「水資源利用」を中心に昭和28年にまとめられた

⇒ 上流ダム群の建設

浦山ダム、滝沢ダム、合角ダムの建設

⇒ 荒川第一調節池

平成9年に荒川貯水池「彩湖」が完成し、荒川第一調節池としては平成15年に完成した

⇒ 近年の改修

さいたま築堤や中流部改修等、近年の対策事業

⇒ 改修の歴史(その1)

荒川総合開発計画

昭和22年(1947年)のカスリーン台風により発生した大洪水により、荒川のみならず東日本全域に大きな被害が発生した。

計画高水流量を上回る出水を踏まえ、昭和25年(1950年)に荒川総合開発計画が立てられ、昭和28年(1953年)より開発計画の中心事業である二瀬ダムの建設が始まる。■昭和22年洪水( カスリーン台風)

カスリーン台風による累積雨量は、秩父観測所で600mm以上、名栗観測所で500mm以上を記録し、降雨量としては戦後最大を記録した。 古谷村(現川越市)のようす

古谷村(現川越市)のようす■二瀬ダム

昭和32年(1957年)10月よりダムサイトの掘削を開始、昭和33年12月本体コンクリート打設が開始され、そして昭和35年11月には第一次湛水開始、翌年昭和36年1月本体コンクリート打設が完了し、着工以来4年余りの歳月と総事業費53億円を要して昭和36年12月完成した。

洪水調節とともに灌漑用水を供給し復興期の食糧増産を支えていくことになる。

高さ95m、天端幅288.5m、コンクリート打設量356,000 m3の重力式アーチダムで、総貯水容量26,900,000 m3。

上流ダム群の建設

荒川に係る上流部のダム建設については、水資源公団(現:独立行政法人 水資源機構)による浦山ダム(平成11年完成)、滝沢ダム(平成23年完成)と埼玉県による合角ダム(平成15年完成)が建設された。

浦山ダム

浦山ダム 合角ダム

合角ダム 滝沢ダム

滝沢ダム

荒川第一調節池

昭和39年(1964年)の新河川法施工に伴い、昭和40年(1965年)に明治44年荒川改修計画及び大正7年荒川上流部改修計画を踏襲した荒川水系工事実施基本計画が策定された。しかし、計画を上回る洪水に見舞われ、急速な都市化が進展する荒川流域において被害が激増したことなどから、社会的な重要度を鑑み、昭和48年(1973年)に計画高水流量の規模変更などの改定を行った。

これに基づき荒川第一調節池に着手することとなり、昭和48年(1973年)に調査開始、昭和49年(1974年)に土木工事開始、昭和55年度(1980年)に荒川調節池総合開発事業として都市用水の供給も目的とした事業として着手した。

平成9年に荒川貯水池(彩湖)が完成し、さらに第一調節池全体としては平成16年に完成した。

近年の改修

平成11年8月、流域で断続的な豪雨に見舞われ、三峰観測所では総雨量497mmを記録し、熊谷水位観測所、治水橋水位観測所では観測開始以来、過去最高となる水位を観測。入間川・越辺川・小畔川の合流部において浸水被害が発生した。

■入間川・越辺川等緊急対策事業

平成11年の出水と同規模の洪水を安全に流下させるための緊急対策事業として、平成15年(2003年)より入間川築堤、平成19年(2007年)より越辺川上流部築堤の工事に着手。

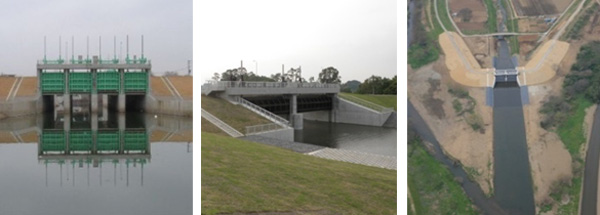

また支川である大谷川合流部(平成17年度完成)、葛川合流部(平成21年度完成)、九十九川合流部(平成23年度完成)を改修し、河川が洪水の逆流を防止する水門等を整備。 左から大谷川樋門、九十九川水門、葛川水門

左から大谷川樋門、九十九川水門、葛川水門

■さいたま築堤・荒川中流部改修

さいたま築堤事業では、さいたま市、川越市、上尾市などの区間において、高さと幅を大きくする堤防拡幅工事を実施することにより治水安全度の向上を図っている。

また、その上流部の区間においても、中流部改修として、堤防の幅、高さが不足している区間において、洪水を安全に流下させるために必要な堤防整備(堤防の幅、高さの確保)を実施している。 埼玉県さいたま市の築堤工事の様子

埼玉県さいたま市の築堤工事の様子