利根川の紹介

-

決壊の記憶忘れません(歴史)

水害を防ぐための努力と工夫

水害を防ぐための努力と工夫

大雨によって大量の水がいっきに川に流れこむと、川を流れる水が急に増えて堤防を壊したり、堤防からあふれる危険があります。昔から利根川はたびたび水害を起こしてきました。人々は水害を防ぐために、堤防などの施設をつくる努力をしてきました。また、大雨のときに水害を防ぐために活動したり、日常努力している人たちも大勢います。洪水の危険がいまもあることを知り、被害をなくすためにみんなで協力することが大切です。

水防団

水防団

水防団水防団は、洪水などによる被害を最小限にくいとめるための活動を行なっている人々のことを言います。

日ごろから水防訓練を行なったり、堤防などを巡回して点検を行なうなどの活動も行なっています。水塚

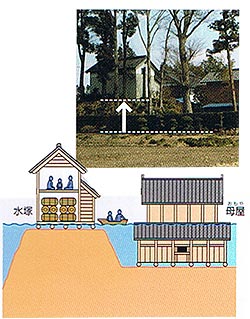

水塚

水塚昔、利根川の中流付近の家では、家の後ろに土を高く盛り上げた場所をつくっていました。そこに建物をたてて大事な食料などを洪水から守ったり、家族が避難できるようにしていました。

歴史的な水防工法のいろいろ

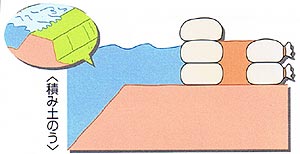

積み土のう

積み土のう1.積み土のう

堤防が水を越えそうなときに、堤防の上に土砂を入れた大きな袋(土のう)を積み上げて水が越えるのを防ぐ工法。 月の輪

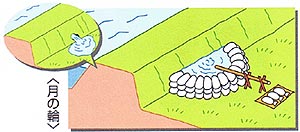

月の輪2.月の輪

洪水のとき、堤防の裏側から水が漏れ出したままでは出口がどんどん大きくなってしまいます。そこで出口のまわりを三日月状(月の輪)に土のうを積み、出てきた水を内側に貯めます。これによって水が勢いよく出るのを弱め、出口が広がるのを防ぎます。 木流し

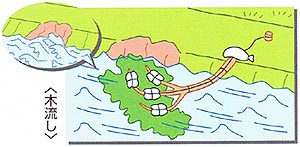

木流し3.木流し

川の流れに勢いがあり堤防を削り始めると危険です。削られないように、枝がたくさんついた木にひもをつけて堤防に固定、堤防のくずれそうな上流側に流します。すると流れがゆるやかになり、堤防が削られるのを防ぎます。4.その他の水防工法

その他の水防工法に、釜段工、五徳縫い、シート張りがあります。