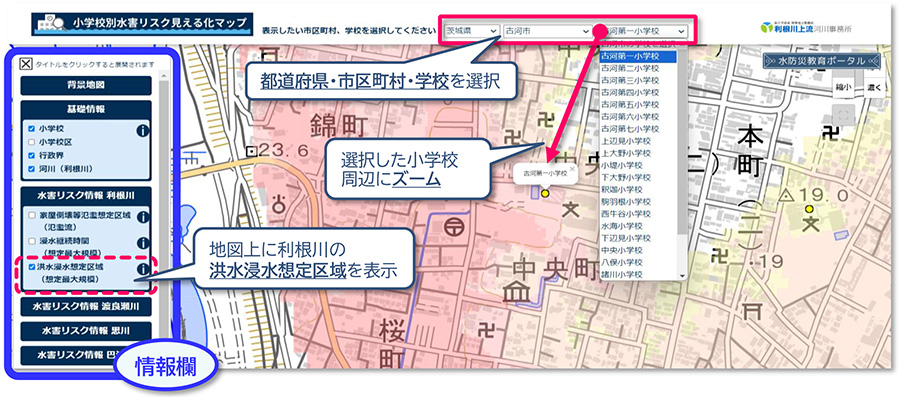

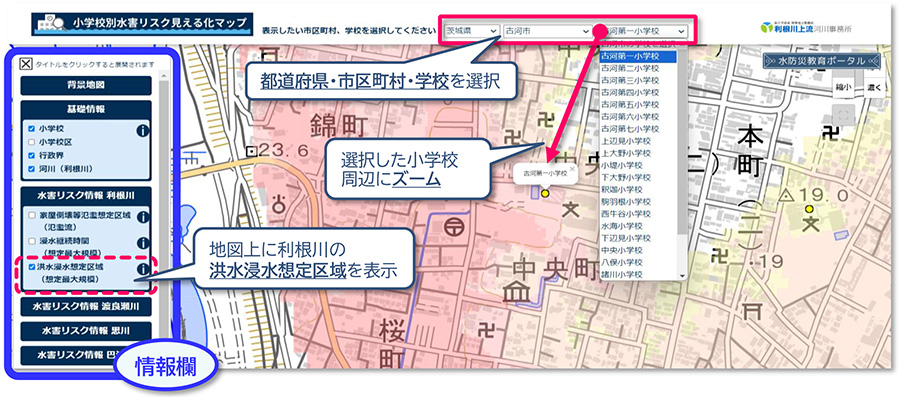

基本的な使いかた

①マップを開いたら、上のバーから表示したい都道府県・市区町村・学校を選択してください。選択した小学校周辺にズームします。

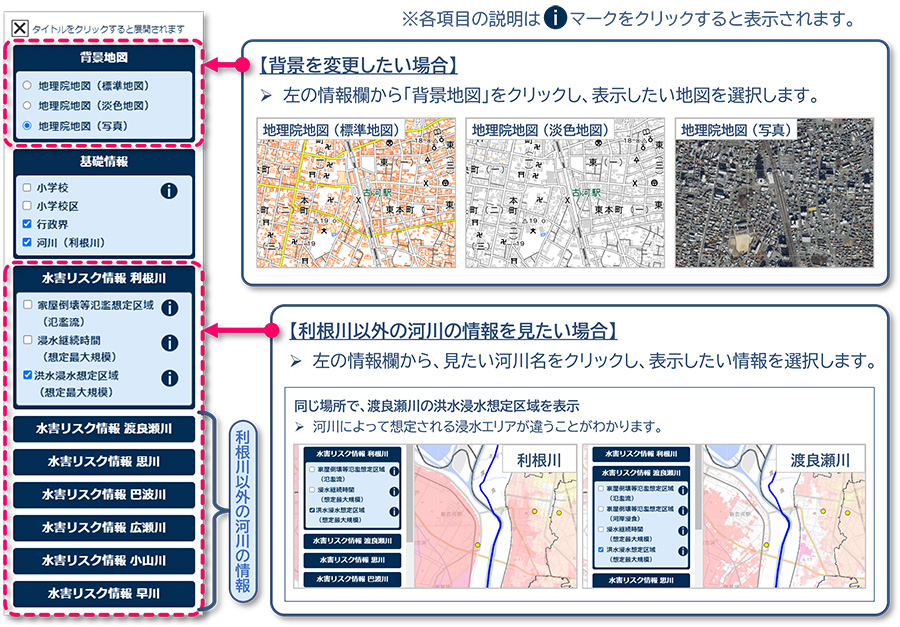

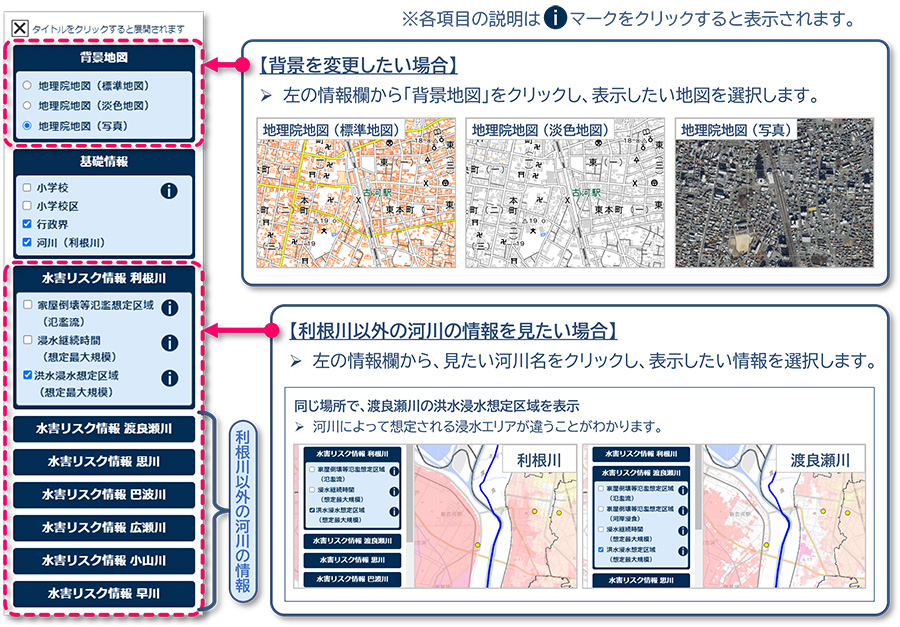

②左の情報欄から、表示したい情報を自由に選択してください。

授業のモデルケース

身近な地域における水害の起こりやすさについて学習したい

<基本例>

Step 1. 最近の水害事例をふまえ、大雨により水害が起こりうることを理解する

Step 2. 見える化マップで小学校区内の水害リスクを確認する

Step 3. 小学校周辺のまちあるきを行い、水害リスクの高い箇所を実際に確認する

<応用例>※他のツールも併用して理解を深めます

Step 1. 見える化マップで小学校区内の水害リスクを確認する

Step 2. 自治体のホームページや郷土資料等で地域の自然環境や社会環境などの地域特性を調べる

・地域の気候や地勢等の自然環境や、人口や社会の変化等の社会環境など、地域特性を踏まえて、身近な地域が災害に対してどのような脆弱性を持っているかを理解することが大切です。

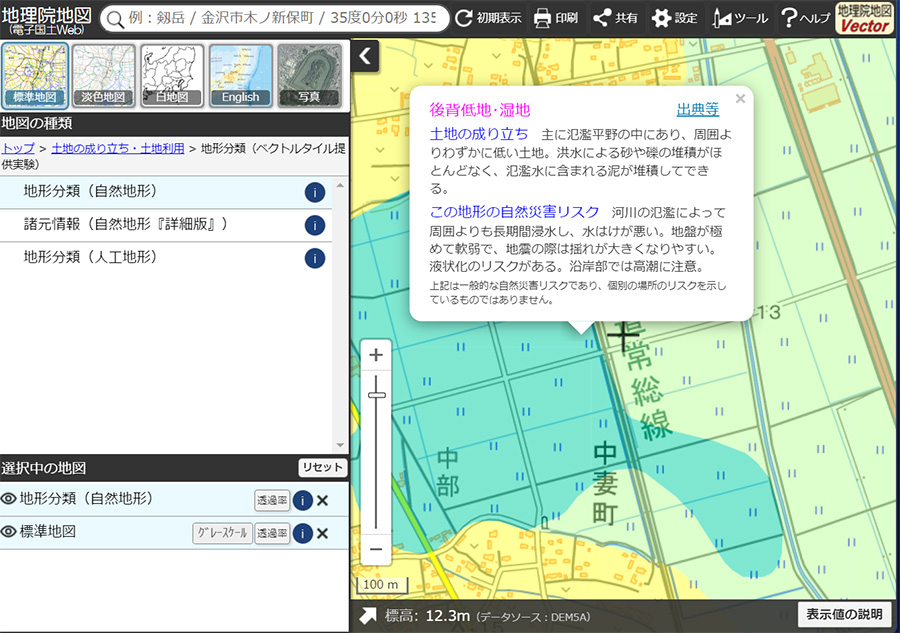

Step 3. 「地理院地図」で地域の標高や土地の成り立ちを調べる

・「地理院地図」は、地形図、写真、標高、地形分類、災害情報など、日本の国土の様子を発信するウェブ地図です。

地理院地図はこちら≫

地理院地図はこちら≫

地理院地図はこちら≫

地理院地図はこちら≫・「標高・土地の凸凹」から地域の標高を、「土地の成り立ち・土地利用」から地域の土地の成り立ちや自然災害リスクを確認することで、身近な地域を題材に、浸水が起こりやすい地形を学ぶことができます。

出典:国土地理院「地理院地図/GSI Maps」

地形分類(ベクトルタイル提供実験)を表示

地形分類(ベクトルタイル提供実験)を表示

氾濫が発生した際の影響について学習したい

<応用例>

※他のツールも併用して理解を深めます

Step 1. 見える化マップで小学校区内の水害リスクを確認する

Step 2. 本サイトの「教材」や「防災教育ポータルサイト」で災害時の写真や動画を閲覧する

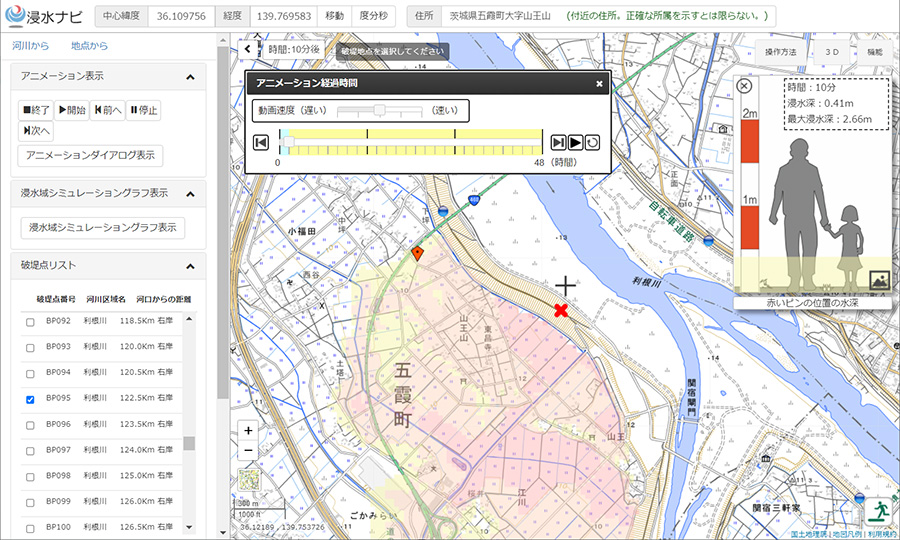

Step 3. 「浸水ナビ」で浸水の広がり方(面的な広がり、深さ)を調べる

・「浸水ナビ」は、堤防決壊(破堤)後、どこが・いつ・どのくらい浸水するか、の変化をアニメーションやグラフで見ることができるウェブ地図です。

浸水ナビはこちら≫

浸水ナビはこちら≫

浸水ナビはこちら≫

浸水ナビはこちら≫

出典:国土交通省「浸水ナビ」

利根川右岸122.5Km地点の

浸水シミュレーション(10分後)を表示

利根川右岸122.5Km地点の

浸水シミュレーション(10分後)を表示

※ 印刷用のpdfファイルに出力できます

※ 印刷用のpdfファイルに出力できます