水防・治水の歴史

利根川で発生した度重なる洪水と、水防・治水の歴史をご紹介します。

治水前の利根川

利根川下流はその昔、それは広大な入り江でした。毛野川(現在の鬼怒川)などから運ばれた土砂が積もって、水の出口をなくした川が湖沼になったのです。1000年ほど前、今日の利根川河口から霞ヶ浦は一帯となった水郷地帯で、万葉集には「香取の海」、家隆歌集では「香取の沖」と詠まれています。

吉田東伍著『利根川治水論考』より

吉田東伍著『利根川治水論考』より治水のはじまり

時代はくだって江戸時代。天正8年(1590年)、徳川家康が江戸城に入ったときの利根川のお話。当時の利根川は、関東平野を乱入しながら南下し、荒川や入間川と合流して、下流では浅草川、隅田川と呼ばれて東京湾に注いでいました。

このままではお江戸が洪水におそわれる! 先見の明のあった家康は、水路や支派川、堤防などを築いて流れを東に移し、銚子で海に注ぐように大規模な河川改修を行いました。これを「利根川の東遷(とうせん)」と呼び、この結果、香取の海は土砂の堆積が急速に進んで陸となり、現在のような穀倉地帯が形成されていったのです。

治水前の利根川

治水前の利根川洪水との戦い

昭和23年9月 千葉県香取郡佐原町

昭和23年9月 千葉県香取郡佐原町利根川の中流から下流にかけては、肥沃で広大な平野がひらけ、特に江戸時代以降は穀倉地帯となった代わりに、大雨のたびに洪水に見舞われる氾濫域にもなってしまいました。特に明治18年、23年、29年の洪水被害は予想外に大きく、これを受けて明治33年、大がかりな第1期改修工事が開始されました。

その後、第2期改修工事(明治40年~)、増補計画工事(昭和14年~)と、工事は着々と進みましたが、その努力にもかかわらず、昭和22年のカスリーン台風では記録的豪雨で堤防が決壊、洪水は東京の葛飾区や江戸川区にまで及びました。このため治水計画の再検討が行われ、昭和24年2月、新たな利根川改修改訂工事計画が立てられました。

昭和57年9月 千葉県下総町

昭和57年9月 千葉県下総町以降、これらの経緯を踏まえた改修計画の見直しと並んで、水門や排水機場の改修・新設、河口堰や河口の導流堤の築造、スーパー堤防の整備など総合的な治水対策を実施してきました。

現在は、利根川水系河川整備基本方針(平成18年策定)、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(平成25年5月策定)を基に、下流部の無堤箇所等で治水対策を積極的に推進しています。

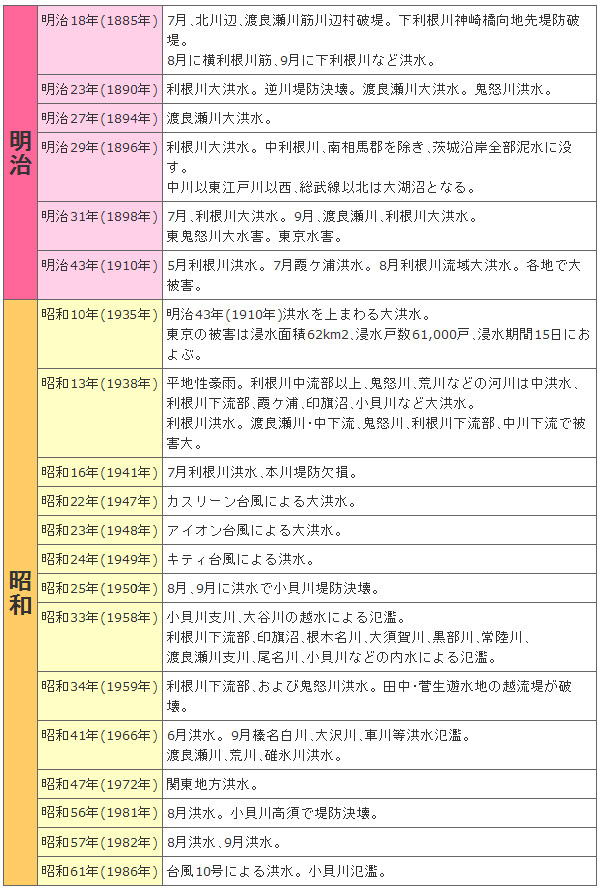

過去の洪水記録

利根川は古くより「暴れ川」として知られており、度重なる氾濫で、人々の生命や財産が失われてきました。

被害の大きな洪水

年表