公園整備

-

公園の自然

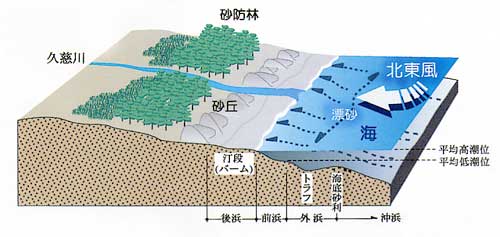

国営常陸海浜公園は鹿島灘に面し、久慈川から流出する砂と北東風によってつくられた砂丘上にあります。太平洋沖では暖流と寒流が激しくぶつかり合い、その影響で公園内には北方系と南方系の動植物が共にみられます。

北方系の植物のオオウメガサソウが国内の南限の分布地として本公園樹林内に群生しているほか、砂丘という特殊な環境に様々な植物や動物が生育、生息しています。

全国的に砂丘が減少しているなか、本公園は関東以北の太平洋側で砂丘が残る数少ない場所です。

国営常陸海浜公園の砂丘は、久慈川等から流出した砂が漂砂によって汀線に堆積し、それらの砂が北東からの強い風に押し上げられることによってつくられました。このような強い風と豊富な砂によって、当地には標高30メートルを超える列状の砂丘が台地の奥にまで形成されています。

1.川から運ばれた砂が海底に堆積します。

2.北東風と沿岸流により、漂砂が海岸に打ち上げられます。

3.北東風によって、乾いた砂が吹き飛ばされます。(飛砂)

4.砂防林などによって飛砂はさえぎられ、堆積していきます。

現在の国営常陸海浜公園を含む地区は、昭和13年に旧日本陸軍による水戸東飛行場の建設が始まりましたが、終戦に伴い昭和21年には、米軍に接収され水戸対地射爆撃場として使用されてきました。昭和48年に水戸対地射爆撃場が日本に返還されましたが、長期間立ち入り禁止となっていたことが幸いし、自然が残されてきました。

国営常陸海浜公園の砂丘は、約3キロメートルの幅の広さによって広大な集水域となり、雨水を吸収して豊富な地下水を蓄えました。そして地下水は湧水となって湧き出し、湧水地の周辺に湿地環境をつくりました。

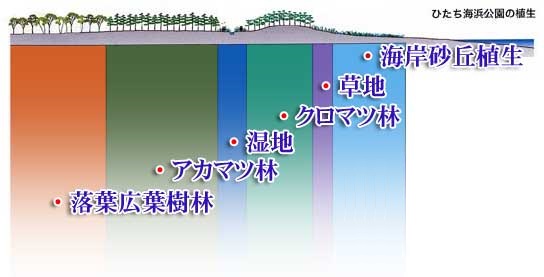

単調に思える砂丘の自然ですが、海岸部から内陸にむかって変化する自然は多様です。 ひたち海浜公園の植生

ひたち海浜公園の植生海岸の波打ち際から砂浜、海岸砂丘植生、これに続く草地、海岸側のクロマツ林、湿地(湧水地)、内陸側のアカマツ林、落葉広葉樹林とその移りゆく状態が典型的に残されており、砂丘に生育する植物の水平分布と、それぞれの環境に生息する動物の分布をみることができます。

海岸砂丘植生 ~海岸砂丘の植物~

公園内の位置

公園内の位置

海岸砂丘植生は、主に砂の移動による立地条件のちがいに応じて規則的な配列がみられます。

海寄りの場所

強風時には海水の飛沫を浴びることもある海寄りの場所では、ハマヒルガオ、ハマニガナなどが点在し、それに続く内陸側にハマグルマ、コウボウムギ、ケカモノハシ、シロヨモギ、ハマゴウ、ウンランなどが生育します。

これらは不安定帯といわれる砂の移動が激しい場所に先駆的に生育する植物です。

内陸側の場所

やや砂の移動が弱まる場所では、カワラヨモギ、オニシバ、ビロウドテンツキなどがみられます。

そして、より内陸部になると砂の動きがやや安定し、ハイネズやヒメヤブラン、カモジグサなどがみられます。

ハイネズは高さ0.5メートル程度の低木であり、カーペット状に這って生育しています。

これらの海岸砂丘植物は、過酷な自然環境に適応するとともに、飛砂を和らげ多くの動物たちに住居と食物を与えています。 ハイネズ

ハイネズ代表的な植物「ハイネズ」

北海道から九州までの海岸の砂地に生える常緑低木で、茎は地を這いよく分岐して、四方に枝を張って地を覆う。

葉は長さ1~2センチメートルで、先がとがり、硬くて触ると痛い。

4~5月に、黄褐色と緑色の小さな花をつける。 ケカモノハシ

ケカモノハシ代表的な植物「ケカモノハシ」

海岸の砂地に生える多年草で、群落を形成して高さ80センチメートルほどになる。2本の穂が合わさり筒状になっているところが鴨のくちばしに似ておりこの名がある。

潮風・乾燥に耐えるため全体に毛が生えている。毛のない「カモノハシ」は湿地に生える。 ハマヒルガオ

ハマヒルガオ代表的な植物「ハマヒルガオ」

日本各地の海岸砂地に生える匍匐性の多年草。葉は厚くて光沢がある。5~6月頃に朝顔のようなピンクの花を咲かせる。丈夫な地下茎を長く伸ばして大群落を作る。

本公園の海浜部に大きな群落を形成している。草地 ~海岸砂丘から続く植生~

公園内の位置

公園内の位置海岸砂丘植生から続く、自然に近い環境のもとに成立した草地です。

海岸砂丘植生部とクロマツ林の接する部分には、チガヤが密生して草地となっている部分があります。

チガヤは内陸部になるにつれてハイネズ、ヒメヤブランなどと混生し、次第に密生するようになります。

マツ林に近い砂丘部はチガヤの生育が良く、大きな草地が各所にみられます。 チガヤ

チガヤ チガヤ

チガヤ代表的な植物「チガヤ」

日本各地の河原や、畑の周りなどの乾いた草地に群がって生える多年草で、根茎は土の中に這って長く伸びる。

4~6月頃に穂のような花序を出し、実になると白い毛が多数ついて、風になびく。

穂をつけた茎は30~80センチメートルになる。クロマツ林 ~クロマツ林とくし型の砂丘~

公園内の位置

公園内の位置 くし型形状の砂丘

くし型形状の砂丘公園南東部には、比較的強い北東風の影響により北東―南西方向の稜線を持つ起伏に富んだ列状の砂丘(海抜標高20~30m程)があり、その小丘上にはクロマツ林が分布しています。ここでは、砂丘谷底部がクロマツ林にはいりこむように形成されていて、くし型の珍しい形状の砂丘がみられます。クロマツ林の成立する場所は砂の移動がとまり安定帯となります。

くし型形状の砂丘

公園内では、最も海側の樹林としてクロマツ林があり、内陸に行くに従いアカマツに移行していきます。

また、クロマツは海岸側では樹高が低く、内陸に行くに従い高くなる傾向があります。

(右:くし型形状の砂丘) クロマツ

クロマツ代表的な植物「クロマツ」

本州・四国・九州の海岸に生える常緑の高木で、高さ30メートル、直径1.5メートルにもなる。

樹皮は黒く、古くなると亀甲上に割れる。葉は2葉性。

アカマツに比べて豪壮で、手で触ると痛い。海岸に植えて防風林とする。湿地(湧水地)

公園内の位置

公園内の位置 沢田湧水

沢田湧水流れ出す川がなく雨がしみ込みやすい砂丘では、湧水はつきものであり、鳥取砂丘などでもみられます。砂丘型の湧水は里山の谷戸などに比べると集水域が広く、地下水の貯留量が多いことから湧出量が豊富で、水温も年間を通じて12~15℃と極めて安定しています。

当砂丘は幅が3キロメートルと厚く、高低差もあることから、地下水が標高の高い位置で湧き出して谷がつくられたと考えられます。砂丘の中にこのような谷がつくられることは、極めてめずらしいことです。

湿地

公園周辺地域の地下水は降雨に依存しており、上部の地層により被圧された地下水が、沢田湧水として湧き出しています。

(右:沢田湧水)

アカマツ林 ~海岸沿いに成立するアカマツ林~

公園内の位置

公園内の位置 公園北部にモザイク状に広がるアカマツ林

公園北部にモザイク状に広がるアカマツ林海岸林には潮風に強いクロマツ林がよく知られており、本来山野にみられるアカマツ林が海岸沿いに成立することは珍しいことといえます。

公園北部にモザイク状に広がるアカマツ林

公園内は砂質土壌が主であり貧栄養な土壌環境です。アカマツは乾燥あるいは湿潤地の貧栄養な環境下でも生育することができますが、他の種はそのような劣悪な環境下では生育することが難しく、他の種に侵入されにくいといえます。

その一方で、アカマツの林床にはオオウメガサソウや地衣類のハナゴケ、コケ類のハイゴケなど、砂質土壌を好む種が多く生育しています。

(右:公園北部にモザイク状に広がるアカマツ林)

アカマツ

アカマツ代表的な植物「アカマツ」

北海道南部、本州、四国、九州に生える常緑の高木で、高さ30メートル、直径1.5メートルにもなる。樹皮が赤褐色となることからこの名がついた。葉は2葉性で細く軟らかい。マツタケはこの木の周辺に生える。代表的な植物「オオウメガサソウ」

国営常陸海浜公園を代表する植物。日本では北海道南部と青森県下北半島、当公園などに生育しているが、当公園は国内の南限地になる。しかしマツ枯れで多くが消失。残る群落は大変貴重な存在。落葉広葉樹林

公園内の位置

公園内の位置公園北部を中心にしてコナラ林などの落葉広葉樹林が、アカマツ林とモザイク状に分布しています。

コナラ林は下層もやや明るく、ススキ、アキノキリンソウ、ノガリヤスなどのススキクラスの種を混生し、マルバグミ、マルバアキグミ、トベラ、ハイネズなど海浜性の種を伴っている点が、内陸部の人家周辺に分布し、薪炭林起源とする林との違いです。また、林床に高山性のレンゲツツジや、低山の明るい林内に生育するヤマツツジを伴っている点も特徴です。コナラ林でもその林床にオオウメガサソウがみられます。

コナラ林の中や、それに隣接してヤマナラシを優占する林が点在しています。ヤマナラシは、やや湿性地を好み、かつ陽光の多い場所で成長の早い種です。林内に混生する種はコナラ林との共通種が多くみられます。また、アズマネザサを下層に優占させることもありますが、そうでない場合はキンラン、ササバギンランなどを伴うことも特徴です。

これらの海岸砂丘植物は、過酷な自然環境に適応するとともに、飛砂を和らげ多くの動物たちに住居と食物を与えています。 コナラ

コナラ代表的な植物「コナラ」

北海道南部から九州までの全国の山野に広く分布する落葉高木。特に二次林や里山に多く、青葉山に普通に見られる。樹皮は灰褐色で縦に浅く裂ける。萌芽性が強く、切り株から何本もの枝が出て育ち、株立ちとなる。材は堅くて質がよい。現在では椎茸栽培のほだ木としてもっぱら用いられている。実はいわゆるドングリ。 ヤマナラシ

ヤマナラシ代表的な植物「ヤマナラシ」

日本全国に分布する落葉の高木。日本のポプラ。ポプラの仲間は長い葉柄を持っており、風が吹くと葉がパタパタとたなびいて音を出す。これが和名の「山鳴らし」となっている。別名はハコヤナギ(箱柳)であり、材は柔らかく、加工しやすいので箱などの細工物やマッチの軸などに使われた。