事業紹介

-

管理

河川の占用

河川占用許可の手続き

河川区域・河川保全区域で必要となる手続きについて掲載しています。

河川占用許可の手続き

河川を管理するために必要な区域(基本的には堤防と堤防に挟まれた区間)を占用する場合、管理者の許可を受けなければならず、許可を受けない場合、罰則規定もあります。

■これらの行為には事前に許可が必要です

河川保全区域内において

(1)土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為

(2)工作物の新築または改築■「河川区域」とは

河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。河川区域は大きく分けて

[1]通常水が流れている土地(一号地)

[2]堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地)

[3]一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地)の3種類に分かれています。■「河川保全区域内」とは

堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なりますが、利根川下流河川事務所の管轄においては、利根川の河川区域から20m、小貝川の河川区域から10mの範囲で指定されています。なお、神栖市の一部については指定されていない区間がありますので、詳しくは担当出張所にご確認ください。河川区域内の土地の占用の許可等に関する事務

■許可対象

河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合には河川法の許可が必要となります。(河川法第24条)

許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。

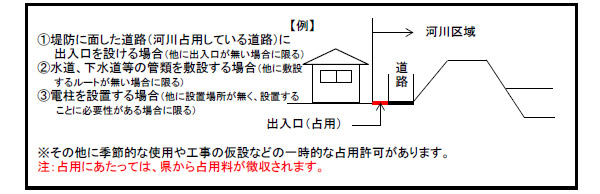

ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。

また、河川区域内において

・工作物を設置する場合。(河川法第26条)

・盛土、切土のように土地の形状を変える場合。(河川法第27条)

・河川の水を取水する場合。(河川法第23条)

・河川の砂、ヨシなどを採取する場合。(河川法第25条)

なども許可が必要となります

また、これらの許可については、一部例外を除き各県の条例に基づき土地占用料等の料金が発生する場合があります。河川保全区域内の行為の許可等に関する事務

■許可対象

河川保全区域内において工作物を新築する場合や、土地の掘削、盛土又は切土などのように土地の形状を変える場合は、河川法の許可が必要となります。(河川法第55条)

ただし、以下のようなものについては許可は必要ありません。

・耕うん

・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 高さ3m以内の盛土

・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 深さ1m以内の掘削又は切土

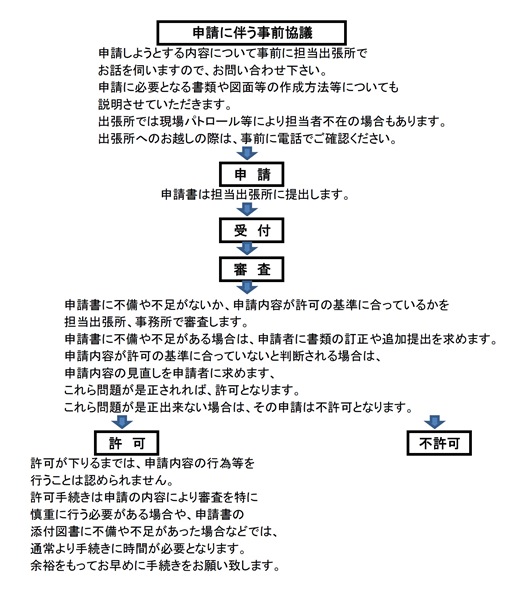

・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 工作物の新築又は改築(水が浸透する恐れのあるものを除く)許可手続きの流れ