地域との連携

-

地域と一体となった外来種対策

鬼怒川の自然を守ろう(小学生向け)

~ れき河原(がわら)の風景(ふうけい) ~

わたしたちにもできるシナダレスズメガヤの除去!

「シナダレスズメガヤは、草刈り機で刈ってしまうのが一番」と思っていませんか?

しかし、草刈機による除草は、シナダレスズメガヤと同じ場所に生えている他の植物も一緒に刈り取ってしまうことがあります。

ですので、シナダレスズメガヤと他の植物をしっかり目で確認しながら手で抜き取る方法が最も確実な方法なのです!

メモ ~シナダレスズメガヤの上手な抜き取り方~

シナダレスズメガヤ

シナダレスズメガヤその1 小さいうちに抜き取ろう!

芽が出てから1年程度の小さい株は、みんなの力でも簡単に抜き取ることができます。しかし、芽が出てから数年すると、根がしっかりと石の奥まで入り込んでいて、抜き取るのが大変です。

その2 種をつける前に抜き取ろう!

シナダレスズメガヤは種をたくさん作ります。せっかく抜き取っても、翌年にはまたたくさん芽が出て増えてしまうので、種をつける前の7月上旬までに抜き取ることが大切です。

その3 みんなで続けよう!

シナダレスズメガヤは翌年に地面に残った種から発芽したり、上流から洪水により種が流れて来る場合もあって、なかなかなくなりません。そのため、抜き取りは多くの人が協力して、何年間か続けていく必要があります。

コラム 外来種の問題点ってなあに?

生態系は、長い期間をかけて、食う・食われるといった競争を繰り返し、微妙なバランスのもとで成り立っています。ここに外から生物が侵入してくると、生態系だけではなく、人の生命・身体や農林水産業まで、悪影響を及ぼす場合があります。

┃生態系への影響

外来種が侵入し、もともとその場所で生活していた在来種の生物との競争が起こります。

在来種が食べられちゃう…

在来種が食べられちゃう… 在来の植物に日が当らない…

在来の植物に日が当らない…

┃人の生命・身体への影響

たとえば、毒をもっている外来種にかまれたり、刺されたりする危険性があります。

┃農林水産業への影響

畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を食べたり、危害を加えたりするものもいます。

毒による被害…

毒による被害… 畑が荒らされちゃう…

畑が荒らされちゃう…

鬼怒川ってどんな川?

鬼怒川の「れき河原」はこんなに広いよ!

鬼怒川の「れき河原」はこんなに広いよ!鬼怒川は、上流から洪水とともにたくさんの土や砂が流れてくる川です。そして洪水のたびに、上流からたくさんの石が流れてきて新しい河原をつくります。

河原に草が生えてもすぐに流されてしまい、玉石がごろごろとした「れき河原」が作られます。この「れき河原」がたくさん見られるのが鬼怒川の特徴です。鬼怒川の「れき河原」にはどんな生き物がいるの?

洪水により、繰り返し流されてしまうとても厳しい環境の「れき河原」ですが、ここにしか見られない珍しい植物や昆虫がすんでいます。

┃シルビアシジミ※

幼虫はミヤコグサをエサとしています。関東地方では鬼怒川だけで生息が確認されています。

※写真出典:東京大学保全生態学研究室

┃カワラバッタ

草木があまり生えていない石のごろごろした「れき河原」でみられます。

┃ツマグロキチョウ

幼虫はカワラケツメイをエサとしています。河原などの草地に生息しています。

┃ミヤコグサ

道端、海岸、河原など日当たりのよい環境でみられます。シルビアシジミの食草です。

┃ワラノギク

「れき河原で」しかみられない植物で、関東地方の一部の川でのみ生育が確認されています。

┃カワラケツメイ

関東地方から九州にかけての日当たりのよい河原・草地でみられます。

最近、「れき河原」の環境が悪化してるの?

近年、洪水が減り、川を流れる土や砂の量が少なくなってきました。

そうすると、河原に多くの植物が生えるようになり、鬼怒川らしい「れき河原」が減ってきました。

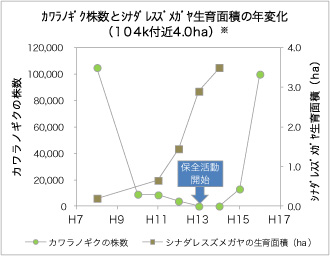

そのため、「れき河原」でしか生きられないカワラノギクやシルビアシジミなどが見られなくなってきています。※東京大学保全生態学研究室より作成

シナダレスズメガヤって、どんな植物?

河原に生育するシナダレスズメガヤ

河原に生育するシナダレスズメガヤ最近、鬼怒川の河原に生えるようになった植物に、外来種の「シナダレスズメガヤ」があります。今、鬼怒川で「シナダレスズメガヤ」の悪影響が問題になっています!

Q:どこから来たの?

A:南アフリカ原産の外来植物です。戦後、斜面の緑化などのため使われましたQ:どこに生えるの?

A:「れき河原」や砂地に生えます。鬼怒川のある地区の調査では、1996年から数年間でカワラノギクが減ってしまい、急に生育地が広がりました。Q:どんな植物なの?

A:イネ科の植物で、草丈が1mくらいの大きな株になります。根を砂や石ころの間にがっちり伸ばすので、大きくなると洪水でもなかなか流されません。 日陰では育たない…。

日陰では育たない…。Q:どんな悪影響があるの?

A:根元に砂をためるため、「れき河原」から、砂ばかりの河原に変わってしまいます。また、高い背丈で周囲を日陰にしてしまい、カワラノギクやミヤコグサなどが育たなくなってしまいます。

植物だけでなく、シルビアシジミなど、「れき河原」の植物をエサとする虫たちも生息できなくなり、河原の貴重な生態系が破壊されてしまいます。