【座談会】

「道路から考える防災・減災、

国土強靭化」

~レジリエンス社会構築に向けた

首都圏の防災力・対応力の強化~

「道路から考える防災・減災、

国土強靭化」

首都圏の防災力・対応力の強化~

- 座談会内容

- 2024年1月1日に「令和6年能登半島地震」が発生。首都直下地震の発生が切迫している中、いつ・どこで発生するかわからない災害への備えが課題となっている。

首都機能を維持するため、道路の視点に立ち「防災・減災、国土強靭化」に関する座談会を開催。

- 座談会実施日

- 令和6年2月9日(金)

【テーマ1】能登半島地震の教訓

(論点)首都直下地震が切迫する中、令和6年能登半島地震の教訓とは何か。

徳山氏)多くの人が災害を「他人事」と捉えている。今回の能登半島地震で「自分事化」の必要性や重要性がクローズアップされた。

自分事化している「つもり」で災害を想定していても、それは何万通りもあるシナリオの1つに過ぎない。特に指揮官は「想定外」や「まさか」と思ってはいけない。

藤巻氏)「自分事化」はとても重要。地震は日本中どこでも起こりうるもの。

災害の都度、新しい事象が出てくるが、その多くは「想定外」であり、未曾有の災害に際して、どのように人を助けるのか、その先の復興を見据えて災害に備える必要がある。

磯田氏)今回のM7.6規模の大きさにとても驚いた。歴史に残る直近300年前の能登地震はM6.9程度。今回のような大規模地震は数千年に一回起こるかどうか。周辺では数年前から地震が続いていたこともあり、初動段階では、異例の大地震と判断しにくかったかも。

教訓としては、前の災害のイメージを引きずらないこと。関東大震災は焼死、阪神淡路大震災は圧死、東日本大震災は津波による溺死とのイメージに引きずられがちだが、直近災害の像に縛られてはいけない。

さらに、災害時に大事なのは、「キャン(can)とマスト(must)の峻別」。キャンは「できること」、マストは「しなければならないこと」。指揮官はキャンを踏まえながらマストを心に、不可能を可能にして救助する強い意志を確立しなければならない。

徳山氏)東日本大震災の教訓から津波のイメージがあり、能登半島地震では海岸沿いの人はすぐに逃げた。教訓が行動に結びつけば命が助かる典型例と言える。

【テーマ2】道路ネットワーク(国土強靭化)の重要性

(論点)「マスト(すべきこと)」を担保するための「キャン(できること)」のボリュームを増やすために道路に必要なことは何か。

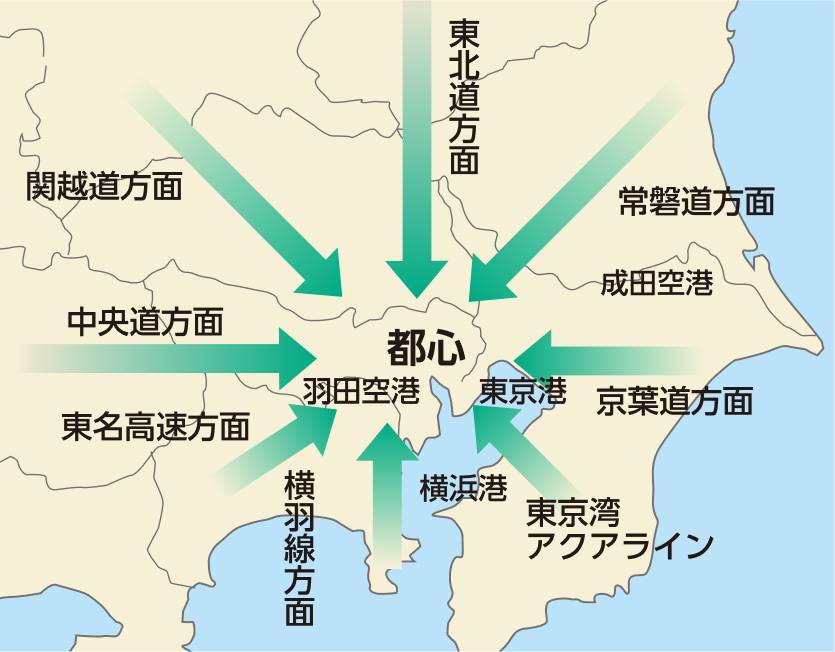

八方向作戦のイメージ

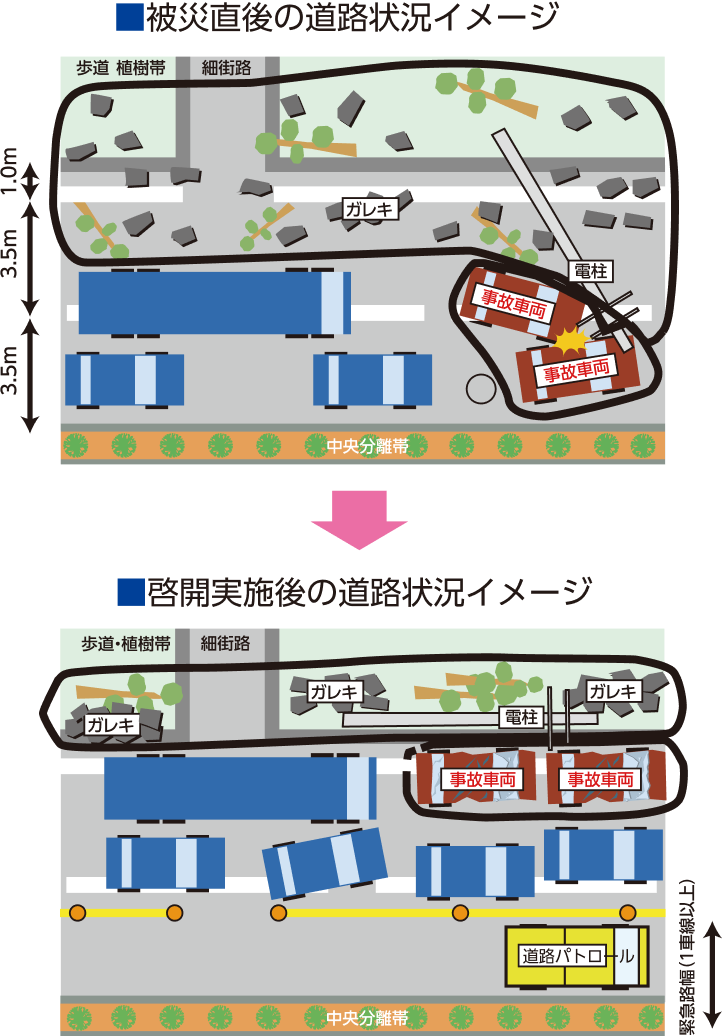

道路啓開のイメージ

藤巻氏)道路啓開計画において主となる幹線道路が必要。道路啓開の優先順位も関係者間で認識を共有していく必要がある。

徳山氏)しっかりとした幹線道路は短期的な経済合理性のみで判断すべきではない。能登半島地震をきっかけに、災害に強いインフラが必要であるとの議論になるのではないか。

磯田氏)日本は毛細血管的な道路がすごい。律令時代の国家道路でなく、平安時代以後の地元道路の文化が、その「国土人体」を作った。地元の道普請で出来た細道は異様に多いが、動脈にあたる大道の非常時の価値に気付きにくい。重要な動脈を災害時の命綱として守らねばならない。

主要な拠点を結ぶ幹線道路は予算を集中してでも維持するようにしなければならない。

藤巻氏)道路ネットワークが出来上がれば災害時のリダンダンシーが向上する。

磯田氏)複数の道路で代替性を確保するのは大事。日本は大きな半島がいくつもあり、伊豆等には半島端の都市もある。能登半島地震を教訓にしてほしい。

藤巻氏)能登半島を逆さに見ると房総半島に似ている。能登半島地震を教訓に「想定外」の払拭に努めたい。

徳山氏)地方公共団体が手に負えない事態が起きた場合、国の機関の応援の仕方をどうするかを考える教訓にもなった。

磯田氏)どんなに強靭に作っても完璧な道路はない。予算も時間にも限りがある中で、壊れやすい場所が壊れた時にどう直すかを想定しておくことが必要である。

【テーマ3】災害の自分事化

(論点)これからの自助、共助、公助のあり方や災害を自分事化するために必要なことは何か。

徳山氏)最初の20秒を生き延びられれば命に関わることは少なくなる。首都直下地震に備える意味でも一番の大事なポイントである。今回の起きたことは、「自分の身にも起こりえる」と考える必要がある。

磯田氏)最初の20秒の行動について「半実仮想(はんじつかそう)」の訓練が必要。

被災直後は、すぐの公助が難しい中で、自ら助ける自助と隣近所で助け合う共助で乗り切る必要がある。公助は災害が起きる前の「事前の公助」が大きな威力を発揮する。

藤巻氏)公助としては、壊れにくい道路をつくることで支援物資が行き届くようになり、優先順位をつけて行う必要がある。

徳山氏)災害の自分事化に必要なものは、「教訓が伝わるコンテンツ」で心を揺さぶることと次にそれが「自然に身に入る」仕組みづくりである。

磯田氏)災害の自分事化とは当事者意識を持つこと。「災害は来る」との意識と、災害が来た時に「このようにふるまうべき」との意識が大事。この2つが揃った場合に多くの命が助かる。

藤巻氏)危険が迫る時や迫っている人へその危険を伝えるための工夫が必要。

- ・関東大震災100年の取り組み(関東地方整備局HP)