その他お知らせ

-

ぶらり~荒川便り~

ぶらり♪ ~あらかわ便り~ 【vol.2】

【平成24年10月18日】外来種退治~田園戦士かわじマンも来るよ

きれいな標本を覧ることができました

きれいな標本を覧ることができました 自然の大切さを教えてくれたかわじマン

自然の大切さを教えてくれたかわじマン オオブタクサやセイタカアワダチソウを駆除しました

オオブタクサやセイタカアワダチソウを駆除しました10月14日(日)に荒川太郎右衛門自然再生地で「外来種退治~田園戦士かわじマンも来るよ」を開催しました。約200名の参加者と外来種の草刈りを行ったあと、子ども達の大好きな虫を捕りました。ご当地ヒーローのかわじマンはみんなに自然の大切さを教えてくれたり、テレビ番組で昆虫王の長畑さんは貴重な世界や地域で採れた昆虫の標本を見ながら荒川の周辺で確認される昆虫が減ってきているとお話して下さいました。終わる頃には小雨も降るような肌寒い日でしたが、会場は参加者の熱気で盛り上がっていました。

お土産の川島町産イチジク、食べましたか?【平成24年9月28日】荒川図画コンクール審査会

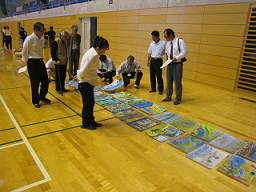

応募作品・すべて並べると壮観です

応募作品・すべて並べると壮観です 審査の様子

審査の様子昨日、荒川図画コンクール審査会をさいたま市記念総合体育館で行いました。どれも入選しそうな力作揃いでしたが、黒澤信男先生・小金富美子先生に審査を行っていただき、120点の入選作品が決定しました。入賞者のみなさま、おめでとうございます。

入選については、小学校を通してお知らせし、今後準備ができ次第、HPにも掲載します。【平成24年9月26日】「外来種退治~田園戦士かわじマンも来るよ」を開催します。

田園戦士かわじマン

田園戦士かわじマン オケちゃん・かわべえ・アッピー

オケちゃん・かわべえ・アッピー荒川太郎右衛門自然再生地で平成24年10月14日(日)に、「外来種退治~田園戦士かわじマンも来るよ」を開催します。

このイベントは、荒川太郎右衛門自然再生地のことを広く県民の皆さんに理解していただくために、外来種の草取りと昆虫観察を行います。ぜひ、興味がある方はご参加ください。【平成24年9月20日】荒川上流ダム調査に行ってきました

浦山ダム(満水より水位が20m低くなっています)

浦山ダム(満水より水位が20m低くなっています) 二瀬ダム(満水より水位が40m低くなっています)

二瀬ダム(満水より水位が40m低くなっています) 滝沢ダム(満水より水位が15m低くなっています)

滝沢ダム(満水より水位が15m低くなっています)現在、利根川では取水制限が行われていますが、荒川も決して水量が豊富な状況ではありません。現在の荒川水系4ダムの貯水率は58%(9月20日0:00現在)で例年並みですが、この頃、どんどんと低下してきています。昨日の雨で少し回復したようですが、まだまだ貯水率の回復には時間が掛かるようです。 水を出しっぱなしにしない、風呂水を有効に利用するなど、限りある資源の「水」を大切に使って頂けるようお願いします。

【平成24年9月18日】荒川図画コンクールに沢山の作品が集まりました

応募作品の一部です

応募作品の一部です例年実施している荒川図画コンクールは今年で23回目になります。今年度は流域内の172の小学校から2,155点の作品が集まりました。どれも工夫を凝らした力作揃いです。9月27日が審査会。どの作品が入賞するのか楽しみにしていて下さい。

【平成24年9月7日】防災訓練実施!!

対策検討中の様子です

対策検討中の様子です 自転車による堤防点検

自転車による堤防点検 衛星回線を使用した現場実況中継

衛星回線を使用した現場実況中継9月5日に東京湾北部を震源とする首都直下型地震を想定した防災訓練を実施しました。

訓練は、地震発生→施設点検→被害報告→復旧計画の流れで進められましたが、今回は職員が自転車で堤防を点検したり、衛星回線を使い被害状況の実況中継を行うなど、地震発生後、速やかに災害対応ができるよう”もしもの時”を考えてがんばりました。【平成24年9月5日】荒川の源流を調査しました。

当日確認した水源。写真中心部から水が流れ出ている。

当日確認した水源。写真中心部から水が流れ出ている。 荒川源流点の碑。

荒川源流点の碑。荒川は山梨県、埼玉県、長野県にまたがる「甲武信ヶ岳」(標高:2,475m)に源を発し、埼玉県と東京都の中心部を流下、東京湾まで注いでいます。荒川の管理には水系全体の状態を把握する必要があるため、8月29日から30日の2日間にわたって、事務所の調査員8名により荒川の源流の状況を調査しました。

荒川の源流は甲武信ヶ岳の山小屋である甲武信小屋から東側の斜面を下ったところに発しており、倒木の隙間からチョロチョロと流れ出る水源を確認することができました。その水は、これから東京湾までの長い道のりを感じさせない冷たく澄んだ水で、飲むこともできました。

この夏、雨が少ないことに加え、暑い日が続いています。最初の一滴から始まる貴重な資源である水が、私たちの生活を支えてくれています。水の大切さをあらためて感じさせられた2日間でした。【平成24年8月30日】熊谷お天気フェア

降雨体験車と”はれるん”

降雨体験車と”はれるん” 降雨体験はどうでしたか?

降雨体験はどうでしたか?8月あと少しですが、まだまだ暑い日が続いています。この暑さを名物にしている(?)埼玉県熊谷市で25日(土)に開催された、気象庁熊谷地方気象台主催の「あついぞ!熊谷 お天気フェア2012」に荒川上流河川事務所も参加してきました。

出展したのは降雨体験車(所有:関東技術事務所)です。この降雨体験車では一時間当たり10~300mmの雨を体験できます。当日は最高気温36.7℃にもなる中で、215名の来場者ほとんどの方に体験してもらうことができました。時間雨量300ミリの雨はどんなだったでしょうか?【平成24年8月28日】彩湖でのコンクリートカヌー大会

開会式の様子

開会式の様子 ずらっと並んだカヌー

ずらっと並んだカヌー 競技の様子

競技の様子8月25日(日)に(社)土木学会関東支部が主催する「第18回土木系学生によるコンクリートカヌー大会」が荒川調節池(彩湖)で実施されました。今回は大学・高専・高校の47校が参加して、暑い中自作のカヌーを操りゴールを目指しました。

一昔前には土木系のイベントなどは無かったようで、彩湖を管理している西浦和出張所長から、「全国から47チーム・約400人の学生が、ここ荒川・彩湖に集結し、コンクリートカヌーに興味を持って仲間たちと真剣に取り組んでいる様子を見て、羨ましくも思い、また心強くも感じました。このイベントを通じて少しでも多くの方が土木に関心を持っていただけることを期待したいと思います。」との感想が寄せられました。(ちなみに、あまりにも暑くて見学者は少なかったようです。)

<西浦和出張所>【平成24年8月14日】荒川に関わる歴史的遺産の調査

石田堤

石田堤 石田堤の碑

石田堤の碑8月14日、行田市堤根地先において石田堤の調査を行いました。

石田堤は、天正18年6月に石田三成によって忍城水攻めのために築かれました。

全長28kmに及ぶ堤をわずか1週間で築き、利根川と荒川の水を流入させたと言われています。

今日では堤根に約250mの堤を残すのみとなりましたが、往時をしのばせる貴重な治水遺産の一つとなっっています。

アクセス

埼玉県行田市堤根1262地先【平成24年8月3日】荒川パノラマ公園(高規格堤防)の現地調査に行ってきました。

荒川パノラマ公園

荒川パノラマ公園 気持ちよさそう!

気持ちよさそう!8月3日に荒川左岸69.3km付近の鴻巣市大芦地先に設置されている荒川パノラマ公園(高規格堤防)の現地調査に行ってきました。

当日は、真夏の太陽が照りつける酷暑日で、気温はおそらく35℃は超えていたでしょう。

そんな中、パノラマ公園内の水の出るモニュメントでは、子供たちが元気に遊んでいました。

涼しそうですね!【平成24年8月9日】熊谷市で水生生物調査

多くの参加者が集まりました。

多くの参加者が集まりました。今日、荒川の熊谷市荒川運動公園付近で水生生物調査をしました。

参加者は熊谷市立熊谷東中学校・久下小学校の皆さんです。

今日も暑い中、ヒゲナガカワトビゲラ類をはじめ、沢山の生き物を採取し、川の環境を調査できました。夏休みの楽しい思い出になったら・・・と思います。【平成24年8月6日】越辺川で瀬切れが発生しました。

越辺川5.4k付近

越辺川5.4k付近8月2日、越辺川の5.4k付近で瀬切れが発生しました。

荒川上流域の7月の降水量は101.7mmと平年(187mm)の54%と小雨傾向となっており、また8月に入っても荒川上流域への降雨が無い状況が続いてます。

今後も、河川状況の把握に努めてまいります。【平成24年8月6日】大麻生公園でカワラナデシコを見つけました。

カワラナデシコ(河原撫子)

カワラナデシコ(河原撫子) 別名 ヤマトナデシコ(大和撫子)

別名 ヤマトナデシコ(大和撫子)猛暑の中、一生懸命咲いている可憐な「カワラナデシコ」を見つけました。

まだ散発的にしか咲いてないけれど、心和む風景です。

カワラナデシコは秋の七草の1つで、7月~10月までが見頃のようです。

これからの季節、こんなかわいい花がたくさんみられる大麻生公園に出かけてみてはいかがですか。

<熊谷出張所>【平成24年8月2日】都幾川東松山橋付近で水生生物調査をおこないました。

水生生物調査の様子

水生生物調査の様子 川の底にいる生き物を捕っています

川の底にいる生き物を捕っています毎日暑い日が続いています。

そのような暑い中、元気な東松山市立東中学校と高坂小学校の子ども達と一緒に水生生物調査を行いました。現在、都幾川では水位がさがり、水の少ない状態が続いていますが、コオニヤンマのヤゴやヒラタカゲロウの幼虫など沢山の生物を捕ることができました。また、オイカワやアブラハヤと言った魚も見つけることができました。

来週は荒川へ調査に出かける予定です。【平成24年7月31日】都幾川で瀬切れが発生しました。

都幾川0.6k付近

都幾川0.6k付近 都幾川1.4k付近

都幾川1.4k付近7月31日、都幾川の0.5~0.6k付近及び1.2~1.4k付近で瀬切れが発生しました。

荒川上流域の7月の降水量は101.7mmと平年(187mm)の54%であり、小雨傾向となっています。

今後も、河川状況の把握に努めてまいります。【平成24年7月27日】荒川に関わる歴史的遺産の調査をしています。

熊谷堤の石碑

熊谷堤の石碑荒川上流部の近代改修(大正7年~)が始まってもうすぐ100年が経ちます。

平成の時代になっても、先人たちの残した遺産が流域の至る所に存在します。

そのような治水に関わる歴史的遺産などを、調査を通じてご紹介していきたいと思います。【平成24年7月8日ミドリシジミ観察会】

サポータによる自然を紹介してる様子

サポータによる自然を紹介してる様子 ミドリシジミ観察の様子

ミドリシジミ観察の様子当初予定していた7月7日(土)が雨だったため、一日延期しましたが25名の方々にご参加いただき、三ツ又沼ビオトープで平成24年7月8日(日)16時~18時に、ミドリシジミの観察会を開催しました。

三ツ又沼周辺で環境保全活動を実施していただいているあらかわ市民サポーターの方々に三ツ又沼の歴史や鳥の鳴き声、植物の紹介をしていただきました。

今回はミドリシジミが高い所でしか見つからなかったため、間近で見てもらうことができませんでしたが、オス同士がなわばりをめぐって回りながら飛ぶ「卍巴飛翔(まんじともえひしょう)」の様子を、見ることが出来ました。