|

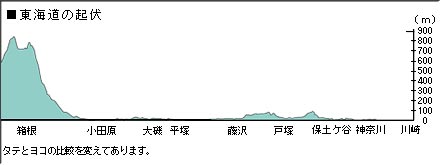

街道を往来する人々にとって難所のひとつは坂である。 江戸時代の神奈川県域を通る東海道は、南関東の平野部を横切っているルートであるので、箱根山を除けば概して平坦で、さしたる難所ではなかったように思われるかもしれない。 しかし実際には以外とアップ・ダウンが多かったのである。 |

|||||||||||||||||

現在の焼餅坂 |

|||||||||||||||||

|

『東海道分間延絵図』には坂道の記載があって、往時の東海道の道路事情をうかがうことができる。 下表は『東海道分間延絵図』に描かれた坂道の中から、江戸時代の神奈川県域に見られた坂名の付された坂道を中心に抽出したものである。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

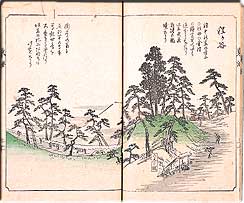

江戸を出立した旅人が平坦な街道を一路西に進むと、神奈川宿のはずれにある「軽井沢坂」(表には記載がない)で、はじめて坂道にあたる。ここを過ぎると保土ヶ谷宿に入るが、この宿は『東海道宿村大概帳』に「此宿内山坂多し」とあるように、武蔵と相模の国境を頂点として急な坂道があった。 江戸方面から進めば、「権田(太)坂」は上り坂、「焼餅坂」は下り坂となり、難所として聞こえた坂であった。 |

|||||||||||||||||

現在の権太坂 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

東海道風景図会 ごんた坂 慶應義塾図書館蔵 |

|||||||||||||||||

|

焼餅坂を下り、やや長い上り坂の「不動坂」「柏尾坂」を経ると戸塚宿。戸塚宿のはずれの坂を越えると「女コロビ坂」「牡丹餅坂」がある。「女コロビ坂」とはいかにも恐ろしげな名で、非力な女性では越すことができないほどの急坂であったという譬えなのであろうか。また「牡丹餅」と「焼餅坂」の“餅”は「力餅」に象徴されるように、餅の神秘的な力にあずかろうとした民俗の縁由であろうか。意外に多い坂名の共通性は、当時の人々の坂に対する文化意識の共通性でもあろう。 ともあれ、その後は藤沢宿の「道場坂」を過ぎれば、平塚宿まではほぼ平坦な道が続き、大磯宿から小田原宿間でも、いくつかの坂道はあるものの、難所というべき坂はない。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

東海道分間絵図に見える台町 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

江戸時代、箱根を越える東海道を一般に「箱根八里」というが、これは小田原から湯本、須雲川、畑宿を経て箱根宿、さらに箱根宿から相豆(そうず)国境の箱根峠までが約4里(約15.6km)、ここから三島宿までの約4里を合わせて合計8里となることによる。 東からの上り道を「東坂」、国境から三島への下り坂を「西坂」と称し、西坂に対して東坂は非常に急で困難であったと一般に意識されていた。 表からもうかがわれる通り、須雲川から畑宿間が坂名の最も多い区間で、この区間が難所中の難所であった。 |

|||||||||||||||||

箱根の東坂 |

|||||||||||||||||

箱根の西坂 |