|

東海道にとって、川は最大の障害であった。 江戸時代の神奈川県域を通る東海道には大小幾多の川が行く手をさえぎっていたが、このうち大河川では架橋が制限され、六郷(ろくごう)川、馬入(ばにゅう)川は船渡し、酒匂(さかわ)川が徒歩(かち)渡し、鶴見川、帷子(かたびら)川、引地川などには橋が架けられていた。 |

|

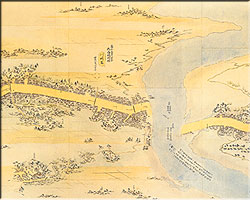

東海道分間延絵図に描かれた 酒匂川 東京国立博物館蔵 |

|

|

江戸時代、幕府が主要河川の架橋を禁止した理由については、河川が関所と同様の役割をはたした、両岸の宿駅の維持と川越人足の生活を配慮した、架橋技術の未発達、などの諸説がある。 いずれにしろその渡河は船渡しによるか、徒歩渡しのいずれの方法によるほかはなかった。 渡船場に関する事柄は道中奉行が管掌し、渡河の方法や渡賃を規定した。さらに渡しには幕府が定めた定船場(じょうふなば)が設けられ、それ以外の場所での渡河は厳しく制限された。 県下の東海道では、多摩川・相模川・酒匂川の大河川には橋が架けられていなかったため、多摩川と相模川については船渡し、酒匂川については徒歩渡し・馬渡し・連(輩)台渡しが採られていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

多摩川の下流域は六郷川と呼ばれていたことから、この渡船場を「六郷の渡し」と呼ぶ。六郷の渡しは当初から船渡しによる通行ではなかった。 幕府は慶長5年(1600)、六郷大橋を架け、以来、流失のたびに修復されたが、貞享5年(1688)の洪水により大橋が流失したのちは架橋されず、船渡しになったものである。 この船渡しは、当初、江戸町人らの請け負い、あるいは対岸の八幡塚村で務めていたが、宝永6年(1709)からは川崎宿が請け負い、以後幕末まで続いた。 川崎宿の定船渡場は、宿内船場町に川会所1カ所、川高札場(八幡塚村にもある)、水主(かこ)小屋などが並び、川会所には水主頭2人(水主は総勢24人)、会所詰2人、肝煎(きもいり)4人が詰めて渡船業務にあたった。 船は全部で14艘、うち8艘が馬船、6艘が歩行船であった。 船渡しの利用は、基本的に武士は無料、それ以外の旅人は定賃銭に基づき有料とされた。 |

|

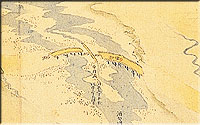

東海道分間延絵図 馬入川 東京国立博物館蔵 |

|

|

相模川の下流域は馬入川と呼ばれていたことから、この渡船場を「馬入の渡し」と呼ぶ。 定船場は柳島村と馬入村にあり、川会所および川高札場は馬入村にあった。 馬入村川会所には毎日川名主3人、川年寄3人が詰め、船頭は昼夜を限らず16人ずつが詰めて業務を行っていたが、出水時には船頭が20人余も会所に詰めていた。 馬入の渡しで使用される船の種類は、小船、馬船、平田船の3種類があった。 このうち小船は旅人を乗せるための専用渡船で、長さ5間2尺(約9m)、定員は20人ほどであった。 馬船は大型で馬が荷物を積んだまま横向きに乗ることができた。 平田船は船底が平らであることことから名付けられた船で、大型のもので長さ7間(約13m)、幅9尺(約2.7m)ほどであった。 相模川の川留め・川明けの基準は、正月から6月までと7月から12月までの期間で異なっていた。正月から6月までは、常水の水丈が7尺(約2m)とし、3尺(約90cm)増水すると人馬とも川留めとなった。これに対し7月から12月の間は、常水の水丈は5尺(約1.5m)、同じく3尺(約90cm)の増水で川留めとなった。 また川明けは、常水水丈より2尺の増水で人馬とも川明けとなった。 |