|

江戸時代の宿泊施設としては、各宿場に公用旅行者用の本陣・脇本陣のほか、一般旅行者用の旅籠屋が用意され、また宿場間には休憩施設である茶屋も多くあった。街道を行き来する人が多くなると、「定宿」「定休所」といったネットワークも出現した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

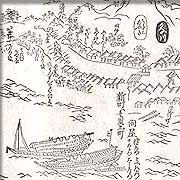

東海道分間絵図に描かれた 神奈川宿台町の茶屋 横浜市歴史博物館蔵 海を望む台町の坂の途中にはたくさんの茶屋が軒を並べていた。「茶屋 うどんそば切有」「そば切ちゃ屋」の文字が見える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

神奈川県内の東海道各宿における旅籠数と茶屋の所在地をまとめると、次表のようになる。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本表の旅籠数は『東海道宿村大概帳』、 茶屋所在地は『東海道木曽路増補広駅道中記』による。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

茶屋の建物構造は、土間があり、部屋を壁などで仕切らずにすべて建具で仕切るというきわめて開放的な空間であることを原則とした。茶屋は、あくまでも宿泊を伴わない休憩施設との規定から、飯盛女(めしもりおんな)を置く旅籠屋と建物構造上でも峻別する必要があったからである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

街道を旅する人々にとって、街道の名物や休憩場は楽しみであった。江戸時代後期ごろは、次の茶屋と名物がよく知られていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

江戸名所図会 生麦村志からき茶店 神奈川県立歴史博物館蔵 川崎宿と神奈川宿の間(絵の表題の「生麦村」は間違いで、実際は現在の鶴見神社周辺)にあって、土間に縁台を置いて、梅干しと梅漬けのショウガを売り物としていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

旅人が宿を求めるころになると、宿場は「留女」(とめおんな)の客引き合戦が賑やかに展開されていた。この様子が『東海道中膝栗毛』に出てくる。 くだんの弥次郎兵衛と喜多八は、早朝に江戸を発ち一路東海道を上るが、その日の宿を決めかねていた。保土ヶ谷宿にさしかかると、道の両側から留女が旅人や弥次郎兵衛や喜多八に頻りに声を掛けてくる。 留女が旅人の手を強引に引っ張ると、旅人は「手がもげる」「手を離せ」と、立腹しつつようやく振り切って行く始末。一方では、旅僧が安く泊まれるかと宿代の交渉。留女が旅籠は二百文が相場というのに対し、旅僧は、二百文は出せないが、湯はぬるくてもいい、おかずはお代わりをしないし、飯と汁は六、七杯を食えればよい、そして明日の昼食用に柳ごおりいっぱいに飯を詰めてもらえれば、百六十門は出そうという。すると、それならほかへお泊まりと、素っ気なく留女が答える。 これを見ていた弥次郎兵衛は、 「おとまりは よい程谷(ほどがや)と とめ女 戸塚前ては(とっつかまえては) はなさざりけり」 と洒落な一首を詠んで打ち笑いつつ過ぎていった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

江戸時代も後期ごろになると、商人たちなどを対象とした「定宿」(じょうやど)や「定休所」といった看板を掲げた施設が街道に見られるようになった。「東講」(あずまこう)や「浪速講」(なにわこう)などといった、組織的な指定施設化である。 旅行で大切なのは、良い宿を選択するか否かであり、講中に加われば講中の鑑札を渡し、道中の宿所にも同じ目印札を掛けさせてあるので、その宿に泊まれば、万事安心である。 今日的にいえば、会員制による指定旅宿制度ともいうべきものであろうが、このような「定宿」や「定休所」は、五街道をはじめ全国に及んでいた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

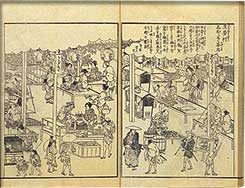

『東講商人鑑』 神奈川県立歴史博物館蔵 「東講」の看板が掲げられている定宿で、客を出迎える様子が描かれている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

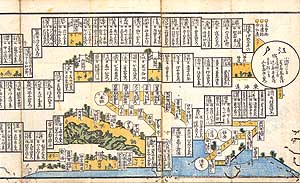

『浪花講図会』 に見える 東海道各宿の定宿 神奈川県立 歴史博物館蔵 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||