|

東海道には数多くの道標あるいはそれに類する施設があった。それらは今日の広い意味での「道路標識」で、これから向かおうとする目的地への方向を主に示していた。 『東海道分間延絵図』には道路上や道路に面して、さまざまな道標的施設が描かれている。それらには「道印」「立石」「庚申塔(こうしんとう)」「題目塔」「不動」「阿弥陀」など、さまざまな表示形態があった。 ここでは『東海道分間延絵図』に 描かれた各地の道標と分岐道を見てみよう。 |

|

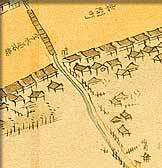

東海道と金沢道の分岐点 (保土ヶ谷)にある道標。 道標には 「かなさわ・かまくら と刻まれている。 |

|

|

|

東海道分間延絵図 川崎宿 東京国立博物館蔵 『東海道分間延絵図』に描かれている 「道印」の用例には、「大師河原道印」 「不動道印」「小池観音道印」 「江嶋(えのしま)道印」「最乗寺道印」 といった使用例が見られるので、 方向指示型の道標であったようである。 |

|

保土ヶ谷の金沢横丁 |

|

東海道分間延絵図 保土ヶ谷宿 東京国立博物館蔵 東海道(広い道)と金沢道(細い道)の分岐点に「立石」と描かれた道標が見える。 一方「立石」は、藤沢市字大門に立てられている石が「清浄光寺(しょうじょうこうじ)」の結界を示しているように、多くは寺社などの境界領域を明示する石であったようだ。ただ、保土ヶ谷宿字水道橋「立石」の注記に「金沢迄道法四里・浦賀迄道法九里余」とあるように、結界石のみならず分岐の方向を指示する機能も兼ねていたように思われる。 |

|

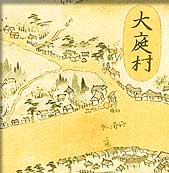

東海道と大山道の 分岐点(藤沢市四ツ谷) にある大山不動と鳥居 |

|

東海道分間延絵図 東京国立博物館蔵 東海道(広い道)から右折する道が 大山道。 「庚申塔」「題目塔」「不動」「阿弥陀」といった道標は、示された主尊で明らかなように、建立意図や特色を明確に表している。たとえば、大庭村字四ツ谷に設置された道標「不動」は、大山寺(阿夫利神社)への参詣道を明示し、その分岐点の象徴的目印に採用されたものである。 |