利根川を楽しむ

-

利根川の生物

利根川の生物「鳥」

利根川の下流域に生息する、代表的な「鳥」をご紹介します。

(写真提供)

大利根博物館

齋藤 敏一様 アオジ

アオジ アマサギ

アマサギ オオセッカ

オオセッカ

■アオジ

繁殖期になるとオスは高い枝に止まって澄んだ美しい声でなく。

■アマサギ

夏鳥として渡来する。コサギより小さい。台湾やインドなどにも多い。

■オオセッカ

オスは独特にさえずりながら飛ぶ。湿原で繁殖する。 オオヨシキリ

オオヨシキリ カイツブリ

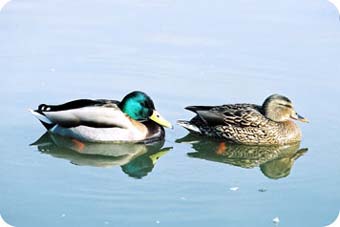

カイツブリ カルガモ

カルガモ

■オオヨシキリ

ヨシ原に生息する。昆虫やアマガエルなどの小動物を採る。

■カイツブリ

水辺植物の間や広い池の中央部の水面上に水草を集めて浮巣をつくる。水面から舞い上がることが苦手で、逃げるときは水に潜る。

■カルガモ

マガモよりも少し小さい。冬、昼間は池で休み、夜はエサを採る。 カワセミ

カワセミ キジ

キジ

■カワセミ

体は大きなスズメぐらいの大きさ。水辺の木の枝に止まり、小魚が水面に現れると、矢のような速さで落下して捕まえる。

■カンムリカイツブリ

冬鳥として渡来する。日本のカイツブリの中で一番大きい。

■キジ

日本の国鳥。頭から胸、腹にかけて光沢のある濃い青緑色をしている。 コアジサシ

コアジサシ ゴイサギ

ゴイサギ コゲラ

コゲラ

■コアジサシ

水面の上空を飛び回り、魚を見つけると水中に飛び込んで捕まえる。小島や中州の砂地にいる。

■ゴイサギ

首が短く、小さなずんぐりしたサギ。夜の湿地で採食する。カラスのような声を出す。

■コゲラ

キツツキ科。低い声でギィー、ギィーとなく。 コサギ

コサギ コジュリン

コジュリン コハクチョウ

コハクチョウ

■コサギ

夏鳥として4月中旬頃渡来する。水田や湿地で繁殖する。足の指が黄色で、くちばしが黒色。

■コジュリン

低地の湿原で繁殖する。地上を歩きながら昆虫や種子などを採食する。

■コハクチョウ

冬鳥として渡来する。オオハクチョウよりも南で冬を越す。家族の結びつきが強く、若鳥を交えて一家で行動することが多い。つがいはどちらかが死ぬまで続くという。 コブハクチョウ

コブハクチョウ シマクイナ

シマクイナ

■コブハクチョウ

牛久沼では、昭和38年に皇居外苑のコブハクチョウを譲り受けて飼育してきた子孫約70羽の優雅な姿を見ることができる。

■サンカノゴイ

アシ原に生息する。観察が難しい鳥で、印旛沼や利根川の河川敷で少数が繁殖しているらしい。待ち伏せをしてエサを狙う。

■シマクイナ

クイナの中で一番小さい。茶褐色で美しい白色の横縞があるのが特長。 チュウサギ

チュウサギ チュウシャクシギ

チュウシャクシギ ツバメ

ツバメ

■チュウサギ

夏鳥として4月中旬頃渡来する。水田や湿地で繁殖する。足の指が黒で、くちばしは普段は黄色だが、繁殖時期だけ黒くなる。

■チュウヒ

アシ原の広い湿地に住む。両翼をV字形にして滑空したり、ゆっくりと羽ばたいたりして飛ぶ。

■ツバメ

集落や市街地にも多く生息する。空中を飛びながら、飛んでいる昆虫を捕まえる。 ハヤブサ

ハヤブサ バン

バン ホオジロ

ホオジロ

■ハヤブサ

海岸の断崖絶壁で繁殖する。飛んでいる鳥を上から急降下して、足で蹴って捕まえる。

■バン

くちばしから前額に続く額板が紅色で目立つ。水面を泳いでいるが、足にはみずかきがない。

■ホオジロ

日本全国に分布する。なき声が良く、飼い鳥としても飼われている。 マガモ

マガモ ムナグロ

ムナグロ

■マガモ

冬になると日本各地で普通に見られる。濃い緑色の頭に黄色いくちばしが特長的。

■ミサゴ

ワシタカ科の鳥で、空から水中へ急降下して、魚を捕って食べる。

■ムナグロ

日本では春秋に旅鳥として見ることができる。飛んでいる時にキビー、キビーとなく。 メジロ

メジロ ユリカモメ

ユリカモメ ヨシゴイ

ヨシゴイ

■メジロ

全体はきれいな緑色で、目の周りが白い。主食は昆虫だが、花の蜜も好み、特に冬はツバキの花に集まっていることもある。

■ユリカモメ

冬に海岸や河口で見られる小型のカモメ。冬は頭が白いが、夏は黒褐色。

■ヨシゴイ

日本のサギ類の中で最小。夏鳥として渡来する。夕方から夜にかけてウォー、ウォーと気味悪い声でなく。