日光と砂防を知る

-

国登録有形文化財・砂防堰堤の歴史

国の直轄事業で日光初の砂防堰堤

日本の城壁でも用いられたコンクリートを使わない空石積みの工法のため完成後わずか2か月で流出

大正8年7月17日 稲荷川第1堰堤竣効

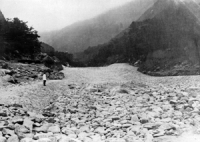

大正8年7月17日 稲荷川第1堰堤竣効 大正8年9月15日出水当時の稲荷川第1堰堤流亡(9月26日撮影)

大正8年9月15日出水当時の稲荷川第1堰堤流亡(9月26日撮影)

大正時代当時の築石作業

工作機械のない当時、人馬の力で巨岩を相手に作業がすすめられた

- 戦前 戦後 施工体制 直営 直営→請負(昭和35年) 資材運搬床掘 人力・牛馬 大型工作機械 堰堤構造 重力式 重力式 コンクリート 粗石コンクリート コンクリート

(現場塗り→生コン)表面仕上げ 切石張 型枠仕上げ、鋼板、特殊コンクリート工  大正8年3月27日当時の稲荷川第1堰堤築石作業

大正8年3月27日当時の稲荷川第1堰堤築石作業 大正8年9月15日出水時に第2堰堤付近に流された巨岩

大正8年9月15日出水時に第2堰堤付近に流された巨岩

自然の脅威が砂防事業を飛躍させた

コンクリート(粗石コンクリート)を使った初の砂防堰堤は、大正9年の大出水に対し、絶大な効果を発揮。事業発展に貢献した

大正9年8月2日稲荷川第2堰堤竣効

大正9年8月2日稲荷川第2堰堤竣効 昭和44年10月7日当時の稲荷川第2堰堤

昭和44年10月7日当時の稲荷川第2堰堤

次々と誕生した砂防堰堤が国登録有形文化財に

稲荷川第2砂防堰堤の成功で砂防事業は拡大し、大正時代から次々と誕生した砂防堰堤が、国登録有形文化財に認定

大正10年7月1日稲荷川第3堰堤竣効

大正10年7月1日稲荷川第3堰堤竣効 昭和45年2月19日当時の稲荷川第3堰堤

昭和45年2月19日当時の稲荷川第3堰堤

国登録有形文化財砂防堰堤一覧

貴重な文化財が多く存在する地域では、安全の確保を基本にして、自然に配慮し、地域の歴史・文化、生態系などの特性を活かす必要があります。

荒廃した山地を緑に復元し(山腹工)、国登録有形文化財への登録や保護活動、史跡名勝の景観に調和させる庭園砂防などの取組みが各地で行われています。名称 建設年代 登録 ・平成14年8月21日 稲荷川第2砂防堰堤 大正9年 稲荷川第3砂防堰堤 大正10年 稲荷川第4砂防堰堤 大正10年 稲荷川第6砂防堰堤 大正11年 稲荷川第10砂防堰堤 大正12年(昭和期増築) 釜ッ沢下流砂防堰堤 昭和7年 登録・平成15年1月31日 釜ッ沢砂防堰堤 昭和8年 小米平砂防堰堤

昭和6年 方等上流砂防堰堤 昭和27年 丹勢山砂防堰堤 昭和3年 大久保砂防堰堤 昭和4年  大正10年7月1日 稲荷川第4堰堤竣効

大正10年7月1日 稲荷川第4堰堤竣効 昭和45年2月19日当時の稲荷川第4堰堤

昭和45年2月19日当時の稲荷川第4堰堤 大正11年4月9日 稲荷川第6堰堤施工中

大正11年4月9日 稲荷川第6堰堤施工中

昭和45年2月19日当時の稲荷川第6堰堤

昭和45年2月19日当時の稲荷川第6堰堤 大正12年4月1日 稲荷川第10堰堤施工中

大正12年4月1日 稲荷川第10堰堤施工中 昭和45年2月19日当時の稲荷川第10堰堤

昭和45年2月19日当時の稲荷川第10堰堤

昭和4年7月30日 釜ッ沢下流堰堤施工中

昭和4年7月30日 釜ッ沢下流堰堤施工中 昭和27年4月27日当時の釜ッ沢下流堰堤

昭和27年4月27日当時の釜ッ沢下流堰堤 現在の釜ッ沢下流堰堤

現在の釜ッ沢下流堰堤

昭和13年12月18日 釜ッ沢堰堤竣効

昭和13年12月18日 釜ッ沢堰堤竣効 昭和45年2月19日当時の釜ッ沢堰堤

昭和45年2月19日当時の釜ッ沢堰堤 昭和8年6月 小米平堰堤竣効

昭和8年6月 小米平堰堤竣効

昭和45年4月21日台風26号により河床堆砂した小米平堰堤

昭和45年4月21日台風26号により河床堆砂した小米平堰堤 現在の方等上流堰堤

現在の方等上流堰堤

日光の砂防堰堤で最大日向砂防堰堤

日光で最大級の偉容を誇る日向砂防堰堤。日光砂防の象徴として、今日も世界文化遺産を見守る

大正15年12月 日向堰堤施行中

大正15年12月 日向堰堤施行中 昭和27年7月6日 日向堰堤嵩上前

昭和27年7月6日 日向堰堤嵩上前

日向堰堤嵩上前

日向堰堤嵩上前 現在の日向堰堤

現在の日向堰堤