事務所からのお知らせ

-

利根川近代改修150周年

利根川近代改修を振り返るパネル展示を行います

利根川水系における近代改修の開始から150年の節目を迎えた今年、利根川水系全体で近代改修の歩みを振り返ります。江戸川河川事務所においては、下記のとおりパネル展示を行います。なお、開始日及び終了日については、設営・撤去作業の都合により展示時間が短縮される可能性がございます。

会場 開始日 終了日 首都圏外郭放水路 龍Q館 令和7年7月22日(火) 令和7年9月18日(木) 幸手市役所 本庁舎正面玄関入口 令和7年9月22日(月) 令和7年9月26日(金) 吉川中央公民館 令和7年9月29日(月) 令和7年10月6日(月) 松伏町役場 本庁舎1階ロビー 令和7年10月7日(火) 令和7年10月14日(火) 杉戸町生涯学習センター(カルタスすぎと)

オープンギャラリー令和7年10月15日(水) 令和7年10月20日(月) 野田市役所 本庁舎1階正面玄関ホール 令和7年10月21日(火) 令和7年10月27日(月) 流山市役所 第1庁舎1階ロビー 令和7年10月22日(水) 令和7年10月27日(月) 松戸市役所 本館1階連絡通路 令和7年10月27日(月) 令和7年10月31日(金) グリーンパレス(江戸川区民センター)本館1階 令和7年11月10日(月) 令和7年11月14日(金) 春日部市役所 本庁舎2階(市民課前) 令和7年11月25日(火) 令和7年11月28日(金) 葛飾区役所 2階区民ホール 令和7年12月12日(金) 令和7年12月16日(火) 市川市役所 本庁舎1階ファンクションルーム 令和7年12月15日(月) 令和7年12月19日(金) 五霞町中央公民館 1階ロビー 令和7年12月18日(木) 令和7年12月24日(水) 2025年は利根川水系における近代改修開始から150周年です

明治8(1875)年、オランダ人技師の指導により江戸川で低水工事と呼ばれる主に舟運路を整備するための工事が行われました。利根川水系における国による河川工事の先駆けとなったこの工事から今年でちょうど150年。

その後、全国的に大水害が頻発したことなどにより河川工事は洪水防御を目的とした高水工事へと転換することになります。

河川改修の着実な進展により、過去の大水害の記憶が失われようとする一方で、気候変動の影響による水災害の激甚化による危機が迫っています。いま、治水対策は明治以来の一大転換期を迎えており、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者で水災害対策を推進する流域治水が必要とされています。

150年の節目を迎えた今年、利根川における近代改修の歩みを振り返ります。利根川水系における近代改修の始まり

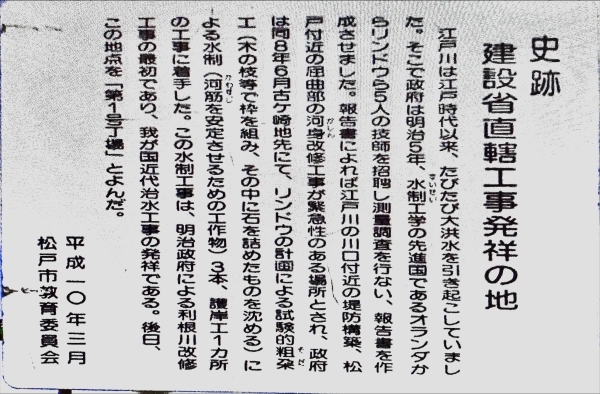

遡ること150年前、明治政府は松戸駅近くの江戸川において、粗朶沈床 (そだちんしょう)による水制と護岸の試験的施工を行いました。これは、水流の制御に加えて、舟運のための水深維持等を目的としたものでしたが、今に続く利根川水系における近代河川改修工事の始まりとされています。

利根川水系において近代国家として初となる工事が行われた正確な場所は、図面の消失により定かではありませんが、松戸市内の江戸川堤防には、当時の様子を伝える看板が設置されています。

鉄道が普及するまでは、物資輸送は舟運が絶対的に重要な位置を占め、内陸部では河川舟運が物流の動脈であったため、明治新政府も当初は河川航路の水深と幅員を維持する低水工事の実施に力を注ぎました。関東地方整備局発祥の地

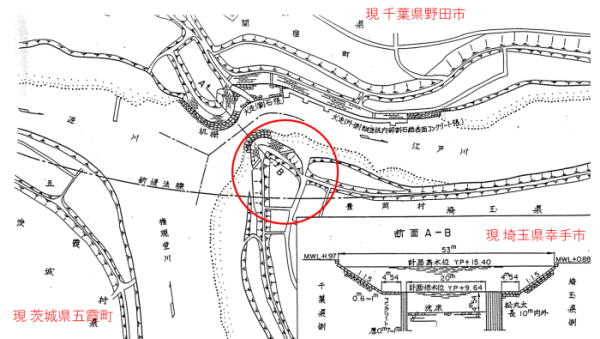

同じ頃、当時河川行政を所掌していた内務省土木寮は、関宿向河岸(現 埼玉県幸手市)に国土交通省 関東地方整備局の前身となる利根川出張所を開設しました。出張所が置かれた場所は、当時の江戸川流頭部「棒出し」地点であり、江戸川の改修により地形が変わった今も埼玉、千葉、茨城の県境となっています。

Y.P. = Yedogawa Peil(江戸川工事基準面)の始まり

明治政府がオランダから招聘した土木技師のひとりであるリンドにより、江戸川及び利根川の河川工事を行うための高さの基準点として、明治5年(1872年)に利根川河口部(千葉県銚子市)に飯沼水準原標石が設置されました。

その後、飯沼原標石を基準にして水準測量を行い、江戸川河口部に堀江水準標石を設置しました。銚子~浦安間を水準測量で結んだ後は、もっぱら堀江水準標石を基準として、堀江の水位尺(量水標)の零点をY.P. = Yedogawa Peil(江戸川工事基準面)と名付けました。

Y.P. は江戸川や利根川の河川工事や河川管理を行う際の基準点として、現在も使用されています。また、堀江水準標石もまた、千葉県浦安市の清龍神社境内にその姿を残しています。