事務所の取り組み

-

流水保全水路(ふれあい松戸川)

流水保全水路の3つの目的

流水保全水路(ふれあい松戸川)は、首都圏(東京、埼玉、千葉)の水道水源となっている江戸川の水を安全で良好な水質にするため、汚れのひどい坂川河川水を下流へバイパスする水路で、以下の3つの目的があります。

1.利水障害の解消

都市用水の取水が安全にできるようにします。

2.危機回避

有害な物質が江戸川に流出しないよう未然に防ぎます。

3.動植物の豊かな生息空間の創出

江戸川の水質改善を図り、生態系の保全創出を行います。

諸元等

完成年:平成10年度

総延長:約6km(開水路区間:約2.5km 坂川区間:約3.5km)利水障害の解消

平常時に坂川流域から江戸川へ流入する汚濁負荷を古ヶ崎浄化施設で捕らえ、江戸川河川敷から旧坂川を流下し、柳原水門から江戸川へ放流するもので、金町、栗山、ちば野菊の里の3つの浄水場をバイパスさせることで利水障害の回避に役立っています。

危機回避

水質事故等の非常時に坂川流域から江戸川へ流入する有害物質を上記利水障害の回避のルートと同様にバイパス流下させることで、浄水場地点における危機回避に役立っています。動植物の豊かな生息空間の創出 ~川づくりテーマ~

ふれあい松戸川

ふれあい松戸川(1)自然な川の姿になっていること

1)曲がりくねり浅く緩やかな流れ

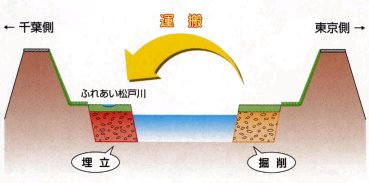

ふれあい松戸川はくねくね蛇行する川にしました。

自然の川は、まっすぐではなく曲がりくねって流れています。このため、曲がりくねった形にし、川幅も浅く緩やかな流れになるようにしました。自然の小川のように見えるのはこのような工夫のおかげです。

2)緩やかな勾配の岸辺(エコトーン)

川岸はなだらかな傾斜の岸辺にしました。

自然の川では岸辺のジメジメしたところに、ヨシやガマなどの水草が生息します。水面からのちょっとした高さの違いで土の中の水分が違うので、いろいろな植物が並んで生えています。また、川岸にはコンクリートは使わず木杭や石などの自然の素材を用いました。

流れの途中に作られた浅瀬

流れの途中に作られた浅瀬 水路横に作られた入り江

水路横に作られた入り江(2)江戸川の自然環境にマッチしていること

1)表情豊かな水辺(入り江や浅瀬)

表情豊かな水辺の写真

流れの途中に作られた浅瀬

水路横に作られた入り江

入り江や浅瀬などを作り、変化に富んだ水辺にしました。

水辺の景色に豊かな表情を与え、自然な川の姿となるように入り江や浅瀬も作りました。 入り江や浅瀬は水の中に生える水生植物やトンボのほかにも水鳥や魚が利用する場であり、多様な生き物がすむ表情豊かな川づくりには欠かせません。

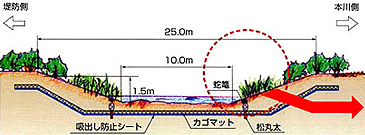

2)江戸川の表土の利用

河川敷を造る時には、対岸の表土を利用し、江戸川本来の植物の回復を図りました。

河川敷の土の中には、江戸川の植物の種や微生物、ミミズなどの生き物が多数含まれています。土と一緒に生き物も移し替えた訳です。

生物学では表土のこのような機能をseed bank(種の銀行)とも呼んでいます。

江戸川らしい環境を創出するためには、江戸川にある表土を用いることはとても重要なことです。

3)江戸川に接する水際にも自然豊かな川づくり

河川敷を造る時には、対岸の表土を利用し、江戸川本来の植物の回復を図りました。

江戸川の川岸にも入り江を作るなど、多くの生物がすめるような川づくりを行いました。 ふれあい松戸川と同じように、緑の多い川岸となっています。 完成直後

完成直後 完成後4ヶ月

完成後4ヶ月 完成後2年

完成後2年

(3)人間の関与は最小限にし自然の力に任せること

1)自然の変化にゆだねる

ふれあい松戸川は、植物を植えたりせず、なるべく自然の力で緑が回復していくのを見守りました。 平成10年7月

平成10年7月 平成11年8月

平成11年8月 平成12年6月

平成12年6月 平成20年6月

平成20年6月